Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2009 г.

|

Книга опубликована издательством Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2009 г. |

Смирнов А.В.

О подходе к сравнительному изучению культур

Арабский язык и процессуальная картина мира

Исламское право, доктрина и этика

Арабо-мусульманская философия: мутазилизм и суфизм

Я не первый раз затрагиваю данную тему, но в том формате и в том аспекте, как мы будем это делать сегодня и в последующие дни, она рассматривается впервые. В этом смысле для меня эти лекции очень интересны. Надеюсь, что они будут интересны и для вас. Поскольку здесь присутствуют учащиеся разных специальностей, я постараюсь, чтобы лекции были занимательными для всех.

Название «О подходе к сравнительному изучению культур» претендует на некоторую скромность. Я не утверждаю, что у меня есть готовый метод, с помощью которого можно было бы заниматься сравнительным изучением культур, — я говорю пока только о подходе.

Вы знаете, как спортсмен подходит к снаряду? Нередко это бывает важнее самого выступления, поскольку подготавливает его: как подойдешь к снаряду, так с ним и будешь обращаться. То же относится и к подходу в нашем случае: речь идет о том, как мы готовимся к тому, чтобы обращаться с нашим предметом, с тем, что мы изучаем.

Что такое сравнительное изучение культур? Сама формулировка вопроса как будто предполагает, что мы сравниваем какие-то две культуры. Это значит, что сперва мы изучили одну из них, потом другую, а затем берем их и сравниваем: смотрим, что есть в одной из них, а что — в другой, и насколько эти «что» различаются или совпадают. Так обычно понимают сравнительное исследование. Чаще всего те, кто занимаются сравнительным изучением культур, не проблематизируют саму процедуру сравнения. Ведь сравнение — это операция, которую каждый из нас совершает ежедневно. Приходя в магазин, мы сравниваем, скажем, два куска сыра или два батона хлеба; идя по улице, мы сравниваем людей между собой; принимая жизненно важные решения, мы также основываем их в том числе и на сравнении. Вроде бы это операция, которая вполне очевидна. Мы сравниваем книги, какую из двух купить, сравниваем преподавателей, студентов и т. д. Сравнение — это то, чем пронизана наша жизнь, и поэтому кажется, что это само собой понятно.

Но что же это такое — сравнение разных культур, как это происходит? Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю и в чем, собственно, заключается проблемность данного вопроса, необходимо сказать следующее. Я должен очертить объект, о котором буду говорить. Я буду говорить, конечно, не о культурах вообще и не о сравнении каких угодно культур. Я буду говорить об арабо-мусульманской, или исламской, культуре. Вместе с тем постановка вопроса, которую я собираюсь предложить, имеет смысл применительно к любой из так называемых восточных культур. Почему?

Существуют два кардинально различных подхода к сравнению культур. В одном случае культура, которую мы изучаем, имеет весьма определенное глубинное родство с нашей собственной культурой, с той, к которой мы принадлежим. Например, если мы занимаемся сравнением русской и английской культур, то мы, конечно, не принадлежим к английской культуре, но тем не менее входим в тот большой культурный ареал, который не случайно именуется термином «европейская культура». В этом случае, если мы занимаемся такого рода сравнением, у нас, конечно, нет априорного знания об изучаемой английской культуре во многих существенных и несущественных моментах, но есть априорные подсказки собственной культуры, срабатывающие на материале английской культуры: наши герменевтические ожидания, сформированные собственной культурой, оправдываются в наиболее фундаментальных, первоосновных отношениях.

В другом случае мы занимаемся культурой, к которой не принадлежим в непосредственном смысле, как не принадлежим и к тому макроцивилизационному материку, в которой входит изучаемая культура (как «английская культура» входит в ареал «западной культуры»). Например, мы занимаемся китайской культурой, к которой не принадлежим, ― мы ею не воспитаны, мы ее не восприняли, так сказать, с молоком матери, не слышали китайских сказок, нас не окружает атмосфера китайской культуры, она не вошла в нашу плоть и кровь, и мы не знаем, что это такое. Это совсем другая исследовательская ситуация. И дело здесь не в том, что мы не обладаем информацией о китайской культуре. Информацию получить довольно легко, для этого достаточно обладать трудолюбием и способностями. Но мы не можем получить интуитивную подсказку нашей культуры, которая работала в первом случае. В случае с китайской (или индийской) культурой такой подсказки нет. И в случае с исламской культурой такой подсказки тоже нет. Поэтому я буду говорить о тех ситуациях, когда исследователь не имеет такого априорного и часто не замечаемого знания об изучаемой культуре.

В такой ситуации сравнение — не какая-то операция, которая совершается после того, как мы изучили культуру, являющуюся объектом нашего исследования. Дело не обстоит так, что сначала мы изучаем исламскую культуру, а потом начинаем ее сравнивать с собственной культурой. Здесь сравнение встроено в сам процесс исследования, и оно не является какой-то отдельной операцией, совершаемой после того, как мы овладели суммой знаний о некой культуре.

Это главный тезис. Если исследование не совершается как сравнение, если исследователь не осознает, что он постоянно находится в состоянии сравнения, изучая культуру, к которой не принадлежит (второй из рассмотренных случаев), — тогда он неизбежно совершает ошибки, подменяя базовые, смыслообразующие ходы, характерные для изучаемой культуры, своими, характерными для его родной культуры, но не характерными для изучаемой. Это происходит неосознанно.

Сейчас, может быть, еще не вполне понятно, о чем я говорю, но по мере того, как мы будем раскрывать наш предмет, этот тезис наполнится конкретным содержанием.

Собственно, «сравнительное изучение» — это и есть такое изучение, которое осознает себя одновременно и как сравнение. Сравнительное изучение культур проблематизирует несовпадение, или инаковость культур, и использует специальные методы для того, чтобы эту инаковость вытащить на свет и увидеть, как она влияет на выстраивание целостного тела культуры.

Ну и, наконец, слово «культура». Что такое культура? Культурологи знают, сколько существует определений культуры. Невозможно дать определение культуры, с которым все бы согласились. Более того, в современном мире слышны голоса, отрицающие применимость понятия культуры в том смысле, в каком его обычно трактуют. Я имею в виду позиции тех, кто выдвигает так называемые антиэссенциалистские теории культуры, когда говорят, что исследования культуры и работы культурологов XIX и особенно ХХ века грешили тем, что культуру представляли как некое закрытое образование, как нечто, что обладает собственной сущностью. Культура, обладающая этой сущностью, обрекает, мол, человека — своего носителя на определенный тип поведения. Если ты носитель такой-то культуры, тебе уже никуда за рамки этой культуры не вырваться.

Понятно, что это противоречит некоторым теориям, философским пониманиям человека, и не случайно, что именно в США достаточно часто раздаются голоса тех, кто говорит, что ничего подобного не существует, культуры в этом смысле нет, что это выдумка ученых, фикция. На самом деле человек выстраивает и перестраивает себя как некую идентичность. Идентичность человека — это не что-то заданное его культурой, а то, что он выстраивает в каждый данный момент на перекрестке разных культурных влияний, вылепливая себя. Таково антиэссенциалистское понимание культуры. Ему противостоят различного рода теории, которые так или иначе склонны рассматривать культуру как некую сущность, обладающую определенными чертами.

Должен сразу сказать, что мое понимание культуры иное, оно не является ни эссенциалистским, ни антиэссенциалистским. Оно лежит, если можно так выразиться, в другой плоскости. Я понимаю культуру как способ смыслополагания. Это очень короткое определение, но я надеюсь, что по мере развития нашего разговора оно будет становиться яснее. Я буду говорить о культуре как способе смыслополагания, способе формирования осмысленности, то есть создания целостного мира, в котором человек живет и действует.

Таковы предварительные замечания, которые я хотел сделать, чтобы разъяснить название цикла наших лекций. И поскольку, как вы, надеюсь, поняли, сравнительное изучение культуры — это и есть погружение в материал культуры, говорить о методе сравнительного изучения я буду исключительно на материале той культуры, которой занимаюсь, — арабо-мусульманской. Я надеюсь показать вам — по необходимости фрагментарно, но все же так, чтобы эти фрагменты сложились в целостную картину, — что такое арабо-мусульманская культура как способ смыслополагания; я постараюсь сделать так, чтобы вы увидели, как эта культура выстраивает сама себя, какие логические ходы (в смысле философской логики) предполагает, всегда ли эти ходы совпадают с теми, которые кажутся нам априорно ясными и неизбежными.

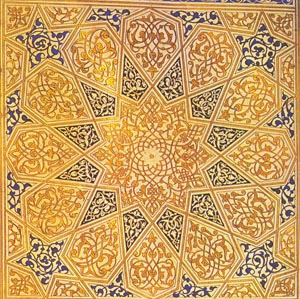

Мы рассмотрим следующие темы. Сперва поговорим об арабском языке как основном языке исламской культуры. Здесь мы столкнемся с проблемой переводимости/непереводимости: какое видение мира предполагает арабский язык по сравнению с тем, к которому мы привыкли и которое кажется нам естественным. Следующая тема, которую я затрону, — исламское право, исламская этика, исламская доктрина и религиозная картина мира в исламе. Это подведет нас к вопросу о том, какой была философская рефлексия в исламе. Речь пойдет не о заимствованной античной философской традиции, которую обычно изучают в общих курсах по истории философии, а о собственной, автохтонной философской рефлексии, возникшей на собственно исламской почве. Мы рассмотрим начальный, очень интересный и оригинальный этап ее возникновения — мутазилитский, и сравним его с последним, завершающим периодом классической арабской философии — суфийским. В завершение поговорим об исламском искусстве — прежде всего о невербальном (орнамент), имея в виду перекличку его основополагающих смыслообразовательных принципов с музыкой и поэзией.

И философы, и лингвисты знают, что вопрос о соотношении языка и мышления — один из излюбленных и широко обсуждавшихся и в философии языка, и в лингвистике ХХ века. Пожалуй, наиболее привлекательная, авторитетная, репрезентативная теория в этой области принадлежит Сепиру и его ученику Уорфу. Теоретические построения Сепира–Уорфа обычно называют гипотезой языковой относительности. Согласно этой концепции, разные языки обладают различным набором так называемых формальных средств. В одних языках — одна глагольная система, в других — другая, то же и с системой местоимений и т. д. Есть языки, которые вообще не фиксируют принадлежность слова к той или другой грамматической категории, например, классический китайский.

В свое время ученые попытались найти так называемую минимальную грамматику, то есть набор тех грамматических средств, который был бы общим для всех языков. Выполнить эту программу по большому счету не удалось — настолько велико различие языков. Поскольку у языков различные средства формализации, то и носители разных языков (согласно гипотезе Сепира–Уорфа) видят мир по-разному, в зависимости от того, какие средства предлагают им их родные языки.

Таков первый тезис: система формальных средств языка определяет ту картину мира, которая складывается в голове у носителя языка. Но эта гипотеза содержит и другой тезис — о том, что любой язык может развиваться. Язык не фиксирован, то есть он не дан раз и навсегда в том виде, в котором мы его сейчас регистрируем. Есть диахрония и есть синхрония. В данный момент мы делаем синхронный срез языка, и он именно таков, каков он есть сегодня. Но никто не говорит, что через пятьсот или тысячу лет он не станет другим. Язык может стать другим. Это значит, что любой язык может развить любую систему формальных средств. Получается, что если в данный момент у носителя конкретного языка есть определенная картина мира, которая диктуется ему языком и его формальными средствами, то, может быть, у носителя того же языка через пятьсот или тысячу лет будет совсем другая картина мира, и ничто не мешает этим картинам мира эволюционировать. Так что, с одной стороны, мы говорим о фиксированности и данности, а с другой — об изменчивости.

Гипотезу Сепира–Уорфа обычно трактуют в том смысле, что картины мира различны постольку, поскольку различаются формальные средства языков. Например, если в языке отсутствует некая грамматическая категория, то носитель этого языка не осознает и те реалии окружающего мира, которые ей соответствуют, или не выстраивает в своем сознании те элементы картины мира, которые связаны с такой категорией. Скажем, в арабском языке нет категории инфинитива; следовательно, в соответствии с гипотезой Сепира–Уорфа, это должно иметь какие-то последствия для той картины мира, которая складывается у носителя арабского языка.

Это представление о связи языка и мышления часто обсуждается в философии языка. Давайте перейдем к фактам и посмотрим, насколько арабский язык совпадает с русским по способу описания, членения, представления мира как целостной смысловой системы. Мы проверим гипотезу Сепира–Уорфа на работоспособность и, если заметим в ней изъяны, предложим другое понимание вопроса.

Начну с тривиальной констатации: нет ничего необычного в том, чтобы сказать, что мир состоит из вещей. Вещи обладают качествами, или свойствами, или атрибутами, — чем-то, что мы им приписываем. Скажем, люди могут быть интересными и неинтересными, высокими и низкими, красивыми и некрасивыми. Следующая констатация: вещи действуют. В этом тоже нет ничего необычного, не правда ли? Дождь падает, птица летит, камень лежит. Наконец, мы можем говорить об отношениях между вещами: ближе — дальше, холоднее — горячее. Вещи могут быть количественно структурированы. Можно сосчитать, например, сколько человек присутствует сегодня на лекции; а можно сказать, что нечто превышает всякий счет.

Я не утверждаю, что назвал все естественно-языковые категории. Ведь есть еще категория местоимения и др. Но основные я перечислил. Спросите любого человека на улице: «Из чего состоит мир?», — и он, не задумываясь, скорее всего ответит, что мир состоит из вещей, обладающих свойствами и действующих.

Как это представление отражается в языке? И в русском, и в арабском мы имеем существительные и прилагательные. Имена существительные обозначают вещи, а прилагательные — свойства вещей, их качества. Далее, есть глаголы, которые выражают действия. С точки зрения гипотезы Сепира–Уорфа здесь нет никакого расхождения между двумя языками. Если обращать внимание на тонкости, то, конечно, расхождения в формальных системах этих языков есть, однако при укрупненном рассмотрении никакой разницы нет. Картины мира должны быть одинаковыми для носителей русского и арабского, если вести речь о базовых, первоосновных элементах, не вдаваясь в тонкости.

Так ли это?

Предлагаю рассмотреть этот вопрос на очень простом примере. Например, мы часто спрашиваем друг друга: «Как дела?» Арабы также задают этот вопрос-приветствие: Кейфа-ль-халь? (как дела?). По-русски в ответ можно высказать много разных фраз, в том числе и такую: «Дела идут». Для нас это — обычная фраза, которую носитель русского языка употребляет не задумываясь. Сразу заметим, что здесь присутствует существительное «дела» и глагол «идут». Иначе говоря, имеется субъект действия («дела»), который действует (дела «идут»). А что скажет араб в ответ на такой вопрос? В арабском языке также возможны разные ответы, но наиболее частотный, можно сказать, нормативный ответ едва ли не буквально совпадает с русским: маши-ль-халь, что мы переведем именно как «дела идут». Фактически по-арабски сказано то же самое, что и по-русски, за исключением одного нюанса: араб употребляет не глагол, как мы, а имя действователя (я называю эту категорию в терминах арабской грамматики — мы бы назвали это слово причастием) — маши «идущий». Араб говорит: «Дела идущие», а не «дела идут». Казалось бы, что из этого? Разные языки по-разному выражают одну и ту же мысль, но мысль-то, действительно, буквально одна и та же: «Дела идут».

Рассмотрим другой пример. Человек сидит и пишет, кто-то его спрашивает: «Что ты делаешь?» По-русски он скажет: «Я пишу», употребив местоимение (субъект действия) и глагол «пишу». А по-арабски это будет звучать так: «Я пишущий» (’ана катиб), то есть опять будет употреблен не глагол, а имя действователя (то, что мы называем причастием). Подобных примеров можно привести множество. Так, если я захочу сказать по-арабски, что я сейчас сижу, то опять-таки применю не глагол, а имя действователя, и получится «я сидящий», а не «я сижу», как по-русски, и т. д.

Это не значит, что арабский язык не позволяет употребить глагол во всех этих случаях. Употребить глагол можно, и араб поймет, о чем идет речь. Он, правда, несколько удивится, поскольку обычно так не говорят. Так сказать в принципе можно, правилами языка это не запрещено, и в нем присутствуют соответствующие формальные средства. Употребление глагола во всех этих случаях не будет ошибкой. Однако глагол, как правило, не употребляется носителем языка, который использует в таких случаях имя действователя.

Итак, мы заметили эту регулярность. Что из нее вытекает? Дело в очень незначительном, но очень важном нюансе: имя действователя (идущий, сидящий, пишущий и т. п.) в арабском языке никоим образом не указывает на совершенность или несовершенность действия. В русском мы имеем два причастия: «пишущий» и «написавший». Они отвечают на вопросы «что делающий?» и «что сделавший?» Говоря по-русски, мы обязаны выбрать одно из них, — мы же не можем употребить их оба сразу. В русском нет возможности высказать причастие, которое не указывало бы на совершенность или несовершенность действия, на его завершенность или незавершенность. По импликации причастия указывают и на время, прошедшее либо настоящее. Ведь «пишущий» является пишущим сейчас, а значит, речь идет о настоящем времени, тогда как «написавший» уже написал, а значит, имеется в виду прошедшее время. Таким образом, речь идет о действиях, которые либо совершаются сейчас («пишущий»), либо уже завершились («написавший»). И у нас нет возможности избежать этой импликации: говоря по-русски, мы не можем не указать на время. А говоря по-арабски, мы на время никак не указываем, потому что арабское ’ана катиб (что мы условно переводим как «я пишущий») никак не указывает на совершенность или несовершенность действия.

Давайте сделаем следующий шаг. Что, собственно, мы фиксируем, когда говорим: «Я пишу»? Мы фиксируем наличие некой вещи, некой, как сказал бы философ, субстанции — «я». С логической точки зрения «я» служит субъектом. Далее, мы указываем, что эта вещь-субстанция («я») обладает неким качеством; с логической точки зрения это означает, что субъекту приписан предикат. Пусть это качество вещи (или, логически, предикат субъекта) и выражается действием, но логическая суть фразы «я пишу» заключается в том, чтобы высказать нечто о вещи. Неважно, выскажем мы это неким прилагательным, или отглагольным существительным, или глаголом. Не случайно Аристотель говорит: «человек есть идущий» и «человек идет» — одно и то же. Глагольная форма «человек идет» сводится к субъект-предикатной форме «человек есть идущий», к той самой форме, которая известна из курсов логики: S есть P. Это — атомарная форма высказывания, на которой строится аристотелевская логика. Высказывая такую фразу, мы что-то высказываем о субъекте. Поэтому тот факт, что в слове «пишущий» или «написавший» проглядывает время, не случаен — ведь категория времени указывает на совершаемое (или совершившееся) действие, а действие раскрывает свойства субъекта.

А как обстоит дело с арабским языком? Он не стремится к тому, чтобы описать мир как собрание вещей, обладающих свойствами, как множество субстанций-субъектов, наделенных предикатами. Арабский язык не стремится к тому, чтобы создать у своего носителя интуитивное ощущение такой картины мира.

Это утверждение — негативное: мы говорим о том, чего арабский язык не делает. Но что он, собственно говоря, делает; что арабский язык подсказывает своему носителю? Естественная, встроенная в сам язык подсказка заключается в следующем. В нашей арабской фразе ’ана катиб (условный эквивалент для «я пишущий») имеется слово катиб (то, что мы условно переводим как «пишущий» или «написавший», помня, что в арабском нет никакого указания на время). Так вот, в этой ситуации арабский язык подсказывает своему носителю, что имеется связанная с катиб, образующая с ним пару и как будто автоматически восстанавливаемая форма мактуб. Это слово относится арабской грамматикой к категории имени претерпевающего. Мы можем сказать, что оно условно соответствует в русском страдательному причастию — если будем помнить, что в арабском имени претерпевающего нет указания на завершенность или незавершенность действия и, следовательно, на время. С этой оговоркой мы переведем мактуб как «записанное» или «записываемое».

Третьим как будто автоматически восстанавливаемым в этом ряду будет слово китаба «писание» (в смысле процесса писания). «Писание», хотя и звучит несколько неуклюже для русского уха в смысле указания на процесс (а не на вещь), тем не менее точно соответствует арабскому китаба.

Итак, что же предполагает эта тройка катиб–мактуб–китаба (пишущий, записываемое и писание как процесс); что подсказывает арабский язык своему носителю в плане построения картины мира?

Картина мира, подсказываемая нам нашим языком, может быть названа субстанциальной. Это значит, что для нас мир состоит из субстанций, из вещей, которые наделены какими-то свойствами. Так мир описывается в логике, так он описывается в философии, так он описывается в науке и в современной математической логике, несмотря на невероятное ее усложнение со времен Аристотеля. А арабский язык может быть назван языком процессуальным, ибо для носителя арабского языка мир состоит из процессов. Не из вещей, которые связаны свойствами и обладают качествами; главным является процесс — то, что в нашем примере выражено словом китаба «писание».

Что такое «процесс»? Используя это слово с целью описать ту фундаментальную особенность арабского языка, о которой идет речь, я употребляю его не в том смысле, в каком «процесс» используется в современной западной философии, когда, делая акцент на процессе, отдельные мыслители пытаются уйти, ускользнуть от субстанциальной картины мира. В отличие от этого, для арабского языка процессуальность — естественная характеристика картины мира.

В чем же состоит эта характеристика? Процесс не указывает на время. Ни в одной из упомянутых трех форм (катиб–мактуб–китаба) нет никакого указания на время. Сравните эту тройку с русской «пишущий–записываемое–писание». Два причастия указывают, как мы выяснили, на время, — а вот «писание» (в смысле процесса писания) на время не указывает. Этот факт дает нам возможность, оставаясь в пределах русского языка, прикоснуться к тому, как устроено арабское языковое мышление. «Писание» — это что-то, что совершается вообще: мы не знаем, вчера, сегодня, завтра или всегда. В этом арабский и русский языки схожи. Но в отличие от русского, такого указания на время нет в арабском и в двух других словах этой тройки.

Так вот, процесс — это то, что связывает две стороны — сторону активную, действующую (это тот, кто совершает процесс, — по-русски мы скажем «пишущий», а по-арабски — катиб), и сторону пассивную, претерпевающую (мактуб — «записываемое»). «Пишущий» и «записываемое» — это две разные стороны процесса, различающиеся физически и арифметически. Но они неразрывны в том смысле, что «пишущий» бывает только тогда, когда есть «записываемое». Они — вместе, переходят одно в другое: «пишущий» продуцирует «записываемое», и вместе с тем только благодаря «записываемому» является «пишущим». Они обязательно должны быть вместе, чтобы процесс «писания» совершался. Для арабского языкового мышления мир состоит не из вещей, он состоит из такого рода процессов, служащих мостиком, стягивающим две стороны, активную и претерпевающую.

Вот в этом заключается главное, что я хотел сегодня донести до вас. Основной тезис: арабский язык предполагает иное видение мира, чем русский язык. Вероятно, этот тезис может быть распространен и на ряд других языков. Так, арабскому родствен иврит, и для иврита характерны те закономерности, о которых я говорил. Картина мира, которую предполагает русский язык, может быть названа субстанциальной. Это такая картина мира, когда мы видим мир как собрание вещей, обладающих свойствами. Картина мира, которую предполагает арабский язык, — процессуальная, когда мир предстает как совокупность процессов, в которых всегда участвуют две стороны, причем эти две стороны обязательно предполагают наличие друг друга: не может быть так, что есть одна сторона и нет другой.

В том, что касается соотношения языка и мышления, хочу зафиксировать следующее. Арабский язык обладает теми же формальными средствами, что и русский, для того, чтобы точно указать на время. В арабском языке тоже можно построить фразу, которая будет точно указывать на время, как и в русском. Иначе говоря, если рассматривать это с точки зрения гипотезы Сепира–Уорфа, мы не сможем говорить ни о какой предопределенности мышления особенностями арсенала формальных средств языка. Однако русское и арабское языковое мышление различается: первое субстанциально, второе процессуально. Получается, что мышление отбирает те языковые средства, которые ему «комфортны», которые соответствуют ему. Этот отбор мышлением тех или иных языковых средств и приводит в конечном счете к тому, что в результате рефлексии эти предпочтения кристаллизуются в виде логики — философской логики, а затем и формальной логики. Греками это было осознано в логической форме «S есть P», которая зафиксировала картину мира, окончательно закрепленную в платоновско-аристотелевской парадигме. В самом деле, для Платона мир состоит из слепков идей, то есть опять-таки из вещей; для Аристотеля «первая сущность», то есть именно вещь, и есть главный кирпичик мира.

Это происходит в ходе движения от естественного языка и предоставляемых им различных формальных средств — к выбору, совершаемому мышлением в пользу тех или иных формальных средств, которые более соответствуют тому или иному типу мышления, или типу видения мира. Эти предпочтения в конечном счете кристаллизуются в отточенных логических формах. В Европе это произошло в Греции. В исламском мире такая строгая логическая форма не была найдена, то есть не была создана логика, сопоставимая с аристотелевской. Но это сути дела не меняет, потому что такого рода логика — всего лишь формальное выражение, формальная фиксация мышления. Сама же по себе процессуальность, безусловно, наблюдается в арабском языке и арабском мышлении как на уровне языковой картины мира, так и на уровне отрефлектированного, упорядоченного мышления, которое видит мир как совокупность процессов.

— Уважаемый Андрей Вадимович! Как известно, арабская грамматика сформировалась как единая для литературного арабского языка. В то же время существует огромное количество диалектов, которые сильно отличаются друг от друга. Как Вы считаете, необходимо ли формировать литературный арабский язык и насыщать его какими-то более современными инструментами? В качестве примера можно упомянуть появление в арабском языке знака вопроса, которого там долгое время не было. Необходимо ли модернизировать систему арабской грамматики и сделать ее единой для всего исламского мира? Помогает ли этому религия? Или же следует все это «отпустить», что, вполне возможно, приведет к формированию каких-то самостоятельных языковых школ, поскольку различные жаргонизмы, сленговые слова постоянно входят в лексикон? (вопрос из зала)

— Вы правы, существует единый литературный арабский язык, его обычно называют языком Корана, хотя это своеобразное преувеличение. Ведь литературный арабский язык — это язык, знающий фактически только регулярные грамматические формы (в арабском литературном языке фактически нет исключений, ибо все «исключения» описываются, в свою очередь, правилами, так что единичных, не поддающихся упорядочению исключений нет; такого в живых языках не бывает). Понятно, что это язык, который уже в средневековье был введен в русло очень четко и ясно сформулированной всеобъемлющей грамматики и «подогнан» под нее. Язык Корана совсем другой. Это, конечно, живой язык, в котором есть масса нерегулярностей. Но именно единый литературный арабский язык сохранял единство исламской культуры и, безусловно, до сих пор обеспечивает единство арабской нации. Ведь фактически нет ничего другого, кроме языка, что было бы безусловно единым для арабов.

Языковая ситуация уникальна для арабского мира. Коран был письменно зафиксирован в VII веке, и с этого времени до наших дней, то есть в течение четырнадцати веков, его язык оставался неизменен. В какой-то степени он, конечно, претерпевал изменения, но не настолько, чтобы стать другим языком. Поэтому сегодняшний студент, выучивший арабский язык, в принципе может читать всю классическую литературу так же, как современную газету. Других подобных примеров я не знаю.

Надо ли модернизировать арабский язык — это вопрос, который является наиболее острым и для самих арабов. Конечно, модернизация нужна. Однако здесь мы имеем дело с очень глубоким парадоксом. В реальности арабский язык давно уже расщепился на то, что называют диалектами, или разговорными языками, которые необыкновенно бедны, потому что не имеют письменности. Это устные языки. Но если речь идет, например, о технической сфере, где арабский мир должен воспринять достижения западной цивилизации, там в реальности всегда используются диалекты. Существует и в литературном языке лексика, служащая эквивалентом для соответствующих, скажем, английских или французских технических понятий, но в реальности она практически не используется. Поэтому потребность в языковой модернизации, конечно, есть.

Как модернизировать — это другой вопрос. Это совсем не так просто. Есть опыт других языков. Так, например, классическая вьетнамская иероглифика была переведена на латиницу — это единственный известный успешный эксперимент такого рода. Однако упрощение письменности привело к тому, что вьетнамцы оказались отрезанными от своего классического наследия. То же самое произойдет и с арабами, если они согласятся на подобную модернизацию. Многие предлагают ввести диалект в качестве официального письменного языка. В таком случае литературный арабский язык будет забыт (и произойдет это очень быстро, на протяжении всего одного-двух поколений), и они таким образом окажутся отрезанными от всего классического наследия. Были и предложения перевести на латиницу арабский алфавит. Но это оказалось невозможным, потому что арабский язык, будучи семитским, опирается на совсем другое морфологическое мышление, чем привычные нам языки: трехбуквенный корень, система флексий и пр.

Что касается знаков вопроса и знаков препинания, они действительно были введены в арабский язык под влиянием европейских языков. Но эти знаки в арабском факультативны, потому что все то, для чего они служат, арабский язык выражает лексически и синтаксически (с помощью частиц, союзов и прочего). Знаки препинания могут присутствовать, могут отсутствовать. Сами арабы ставят их то так, то эдак, и в половине случаев они стоят не на своем месте, иногда просто графически украшают фразу. Почему? Потому что классический арабский текст в принципе не использовал никаких знаков препинания; он членится на фразы, но при этом весь текст един. Весь текст представляет собой как будто единую фразу, которая членится на отдельные, меньшие фразы.

Иначе говоря, можно ли модернизировать арабский язык — это вопрос без ответа. Вместе с тем сейчас арабские интеллектуалы бьют тревогу по поводу вестернизации арабского языка. С ним происходит то же самое, что и с русским языком: засилие иностранных (в основном английских) слов, которые заменяют арабские там, где в этом нет ни малейшей необходимости. Сказав вместо «звуковая дорожка» — «саундтрек», вместо «наклейка» — «стикерс», вместо «поддон» — «палетта», чего мы достигнем? Массовое сознание падко на такие подмены, будто бы тем самым массовый человек приобщается к «высокой иностранной культуре». Мы в этом смысле ничуть не отличаемся от арабов. Такое массированное вытеснение родного языка английским — феномен, который связывают с происходящими в мире глобализационными процессами, сминающими национальные культуры.

— Андрей Вадимович, многие из наших студентов, аспирантов выбирают путь научных исследований, свое место в науке, и для них было бы интересно узнать, каким образом Вы вышли на такую замечательную, интересную, но очень трудную тему научных исследований? (вопрос из зала)

— Этот вопрос сродни другому: «Почему ты женился на одной, а не на другой?» Если вы можете это рационально объяснить, значит, вы не любили. Так и здесь: я выбрал эту сферу просто потому, что она мне нравилась (и продолжает нравиться).

Но если попытаться ответить на вопрос, можно ли кому-то еще предложить сделать такой же выбор, и на каком основании его делать, то я бы сказал следующее. Арабская культура предлагает иное видение мира; это текст, который погружает вас в совершенно незнакомую вам ситуацию. Это чрезвычайно интересно. Как разгадывание загадки. Если вам интересно разгадывать загадки, тогда стоит заниматься такого рода вещами.

Но это не просто загадка для развлечения досужего ума. Далеко не так. Разгадывая такую загадку, мы пытаемся ответить на вопрос «как устроено наше сознание?», что оно собой представляет. А это — центральный вопрос сегодняшней философии. Подходя к нему с той точки зрения, о которой я говорю, мы имеем огромное преимущество: мы опираемся на опыт иной архитектоники сознания, тот бесценный опыт, который дает нам другая культура и который никогда и никак не может быть почерпнут нами из арсенала собственной культуры. Вот почему разгадывание такого рода загадки обещает невиданный прорыв в понимании того, что такое сознание и мышление, в ответе на основной вопрос: «Что такое смысл?»

Есть и другого рода соображения. Исламский мир — один из главных игроков в современном мире. Исламская культура — это полтора миллиарда человек. Это немало. Население Земли по сути — это население Китая, Индии, исламского мира, плюс «золотой миллиард» Запада. Это с точки зрения количественной. С качественной точки зрения исламская культура была мировым лидером на протяжении половины тысячелетия. Это необыкновенно интересная культура. Наконец, не надо забывать, что в России около 20 % населения — мусульмане. И неважно, исповедуют они ислам или нет. Эти люди так или иначе являются носителями культуры исламского типа — не в религиозном смысле, а по типу мировидения, этики, отношения к другому и т. д. Этого нельзя не учитывать. Если мы хотим сформировать единое российское цивилизационное пространство, то его надо формировать с учетом этих различных видений хотя бы главных групп населения России, то есть тех, кто сформирован христианской и исламской культурами, не говоря уже о том, что у нас есть представители буддизма и других конфессий.

— Скажите, пожалуйста, для рассматриваемого вопроса и для мусульманской культуры только ли арабский язык является носителем специфических свойств, или в мусульманской культуре есть и другие значительные языки, обладающие какими-то особенными свойствами? (вопрос из зала)

— Это вопрос, который имеет отношение к единству исламской культуры. В каком смысле она едина? Сами мусульмане, исламские религиозные деятели и деятели культуры очень любят выдвигать тезис о том, что ислам — нечто единое, что исламская культура едина, несмотря на необыкновенное этническое и языковое разнообразие — ведь исламский мир протянулся от Атлантического океана до Китая.

В определенном смысле это действительно так — исламская культура действительно едина. И роль арабского языка в этом (при всем уважении к другим языкам) трудно было бы отрицать, потому что арабский язык сформировал исламскую культуру. Это язык, на котором до сих пор говорят все классические исламские науки.

Иранцы — носители персидского языка и представители древней культуры; их вклад в формирование классической исламской культуры также невозможно переоценить. Персидский язык — не семитский, он относится к числу индоевропейских. Столкновение семитского и арийского — эта коллизия часто рассматривалась исламоведами в XIX и XX веках. Насколько это столкновение и это взаимодействие повлияло на формирование исламской культуры? Конечно, повлияло, но тем не менее все иранцы, получившие классическое исламское образование, и сейчас прекрасно говорят по-арабски.

Завершающий элемент в той языковой троице, которая составила основу исламской культуры, представлен тюркскими языками. Какие из них важнее? Если говорить о классической исламской культуре, то арабский язык являлся, конечно, основным, главным и ведущим. Картина мира, выстроенная в исламской доктрине и в значительной степени формирующая мировоззрение верующих, находится под определяющим влиянием тех языковых интуиций, которые характерны для арабского и которые проявились уже в Коране. Но как обстоит дело с не-арабскими народами, для которых арабский не является родным языком? Ведь родной язык нельзя поменять, как и культуру.

В. М. Межуев, очень уважаемый современный философ культуры, считает, что культуру можно поменять. Но это не так. Родной язык нельзя поменять — он в нас «встроен» без нашего на то согласия или ведома. Mother tongue, «язык матери», как говорят англичане, не выбирают. А ведь «механизмы» смыслополагания, благодаря которым сформировано смысловое тело культуры, зависят от родного языка. В этом смысле культуру выбрать нельзя — можно физически переместиться в пространство другой культуры, сменив место жительства, но невозможно превратить чужую культуру в свою. Однако, воспринимая арабский язык как язык образованности, учености, не-арабские народы в какой-то степени воспринимали и картину мира, свойственную данной культуре. Конечно, их мышление не могло быть полностью перестроено, но определенному влиянию оно подвергалось в силу той роли, которую играл арабский язык.

— В начале лекции Вы, Андрей Вадимович, дали достаточно лаконичное определение культуры как способа смыслополагания. Мне показалось, что слово «способ» уже относит нас к некой методологии, науке. Не исключает ли такое определение культуру (как нас этому учили) как нечто, созданное человеком, то есть не сам способ понимания мира, но то, что уже создано и сейчас находится и существует реально? (вопрос из зала)

— Конечно же, исключает. Для меня культура — это не то, что есть, а способ выстраивания того, что есть (или того, что будет или было). Это тот механизм, который работает в вашем сознании с тем, чтобы вы могли выстроить некое осмысленное целое, то, что потом и станет культурой в том понимании, о котором вы говорите, — культурой как суммой духовных и материальных благ. Вот почему мое определение не является эссенциалистским, то есть оно не привязывает нас к какой-то сущности культуры, к чему-то ставшему, — оно указывает на способ создания культуры. В этом смысле, например, можно говорить о западной культуре, хотя культуры античности, средневековья и так далее — это все разные культуры. Да, они разные, но с точки зрения базового способа смыслополагания, о котором я говорю, — это одна и та же культура, один способ выстраивания культуры. Поэтому не лишенными смысла являются выражения вроде «история западной философии» — мы не испытываем неудобства в такого рода обобщениях, они представляются естественными. Точно так же можно говорить и об «истории западного искусства». А вот если мы присоединим сюда исламскую философию или исламское искусство, то это будет восприниматься как совершенно искусственное объединение разнородных элементов, лишенное внутренней логики. Внутренняя логика возникает оттого, что работают одни и те же механизмы выстраивания культуры.

— Позвольте один уточняющий вопрос. Вы считаете, что процессуальность арабского языка не укладывается в субъект-предикатную структуру Аристотеля? (вопрос из зала)

— Нет.

— Но ведь субъект отделяет себя от процесса. Например, «я» в «процессе письма». Самосознание же есть, трансцендентальный ход…

— Очень хороший вопрос. Вы правильно сформулировали его: субъект-предикатная структура высказываний Аристотелевой логики не может отразить понимание процессуальности, которое лежит в основании арабского языкового и теоретического мышления. Для этого нужны другие логические средства. Что «субъект отделяет себя от процесса», также верно; правда, здесь мы имеем субъектность уже в нововременном смысле (субъект как «я»), а не в логическом (субъект как носитель предикатов), поэтому эти два смысла субъектности не надо смешивать.

В пределах аристотелевской логики логически правильное членение смыслового поля — это родовидовая иерархия. Ту же функцию логически правильного упорядочивания смыслового поля для арабского мышления выполняет тройка «процесс/действующее–претерпевающее», где процесс играет роль объединяющего понятия, своеобразной «стяжки», соединяющей две тесно сопряженные противоположности — действующее и претерпевающее. Принципиально, что как процесс, так и действующее-претерпевающее вынесены за пределы темпоральности: они не указывают на время. Поэтому процесс, будучи длящимся, в то же время вынесен из потока изменений, а потому именно с процессом связывается для арабского мышления устойчивость и истинность.

— Скажите, пожалуйста, что Вы думаете о разнице между понятиями «культура» и «цивилизация»? (вопрос из зала)

— Как вы знаете, существует множество определений этих понятий, как существуют различия в понимании соотношения между ними. Речь идет не о том, чтобы попытаться найти некое подлинное значение слова «культура» или «цивилизация», а всего лишь о том, чтобы договориться о терминах. Я это и попытался сделать, сказав, что я понимаю культуру как способ смыслополагания. Конечно, это определение предполагает определенное развернутое представление о том, что такое культура: я понимаю ее как целостное смысловое поле, выстраиваемое и переустраиваемое по определенным законам. Конкретное наполнение этого «тела» может быть разным в разные эпохи, а вот законы его выстраивания, которые я называю процедурами смыслополагания, устойчивы и не меняются с развитием культуры. Они составляют ее стержень, и отказ от них означает смерть культуры как жизнеспособного, творческого организма. Это не значит, что с утратой этого стержня исчезнет сразу все: этнос, язык, духовное и материальное наследие. Нет, все это может существовать еще очень долгое время, не будет только одного — способности творчески развиваться и делать свою культурную работу вместо того, чтобы пытаться освоить плоды чужой, вечно отставая и удивляясь своей хронической отсталости.

Сегодня мы поговорим о важнейших сегментах исламской культуры — праве, доктрине и этике. Но сначала освежим в памяти опорные моменты, связанные с возникновением и ранней историей ислама.

Ислам возник в VII веке нашей эры. Возникновение ислама связано с именем Мухаммеда, пророка и посланника. Разница между этими понятиями состоит в том, что пророк приносит вести от Бога, тогда как посланник приносит еще и Закон. Мухаммед принес Закон (араб. шари‘а, русск. «шариат»). 570 год считается годом рождения Мухаммеда. 610 год, когда ему было 40 лет, — это год начала ниспослания Корана, которое продолжалось почти до самой смерти Мухаммеда, последовавшей в 632 году.

Между 610 годом, началом откровения, и 632 годом, годом смерти Мухаммеда, — 22 года. Я не случайно это подчеркиваю. 22 года — это очень большой период, на протяжении которого ниспосылалось Откровение, то есть Коран.

Ниспосылался Коран отдельными порциями: иногда целыми сурами (главами), иногда отдельными аятами (стихами). Иначе говоря, Коран не был ниспослан разом. Исламское сознание вполне принимает факт историчности откровения Корана людям. Откровение давалось постепенно, Закон давался постепенно. Эта постепенность разворачивания Закона органично входит в исламское понимание Закона.

Но дело не только в историчности ниспосылания Закона. Еще одна опорная дата исламской истории — 622 год, год хиджры. Слово хиджра по-арабски означает «переезд». В данном случае имеется в виду переселение Мухаммеда с группой сподвижников-мусульман из Мекки в Медину (тогда этот город носил название Ясриб). Важно не само переселение, а тот факт, что в результате этого была образована исламская община — умма, то есть община, которая живет по Закону ислама — шариату. В Мекке этого не было, а в Медине это событие произошло. Для исламского сознания это событие имеет всемирно-историческое значение, поскольку умма, возникнув, не должна погибнуть до конца времен, до Судного дня; и исламское сознание ориентировано прежде всего на сохранение жизнеспособности уммы.

Заметим, что это 622 год. Прошло двенадцать лет после начала Откровения, которое будет ниспосылаться еще в течение десяти лет, а Закон уже начинает действовать — ведь он уже лежит в основе организации и жизнедеятельности уммы. Значит, историчность и в этом смысле: Закон еще не завершен, еще не открыт людям до конца, а община уже живет по нему. Закон изменяется и продолжает изменяться: появляются новые нормы, отменяется часть старых, и эта эволюция Закона продолжается на протяжении оставшихся десяти лет жизни Мухаммеда.

Это, подчеркиваю, еще один аспект историчности исламского Закона, который во времена Мухаммеда находился в становлении и развитии. Почему я на этом делаю особый акцент? Потому что один из широко распространенных стереотипов заключается в том, что Закон ислама имеет божественное происхождение, а потому он, мол, неизменен, фиксирован. Как всякий стереотип, это представление соотносится с реальностью «с точностью до наоборот». Уж если и есть что-то изменяющееся, так это именно шариат. Его изменчивость заложена уже в самом факте его возникновения, поскольку оно являло собой исторический процесс, растянувшийся на 22 года. И когда Закон уже лежал в основании жизнедеятельности исламской уммы, он продолжал развиваться. Поэтому идея абсолютной неизменности закона не соответствует самому основанию исламского законосознания.

Рассмотрим еще один аспект. Когда говорят «божественный закон», обычно подразумевают (и это довольно естественно), что Закон внутренне не противоречив. Можно ли представить себе божественный закон, который содержал бы какие-то серьезные противоречия? Трудно представить, чтобы Бог по недосмотру предписал нечто, а потом — нечто противоположное этому; или что он запретил что-то, а потом разрешил это же. Но оказывается, что в тексте Корана имеются так называемые «отмененные» и «отменяющие» аяты. Отменяющие отменяют те предписания, которые были зафиксированы ранее другими аятами, оказавшимися теперь отмененными.

Это еще одна деталь, которая должна разрушить наше представление о застылости и неизменности исламского Закона, поскольку даже в ходе его ниспосылания Богом человеку Закон претерпевал кардинальные изменения, когда одни его положения были отменены другими. То есть идея историчности закона (что в нем одно соответствует одному моменту, а другое — другому, и разным моментам могут соответствовать противоположные установки и нормы закона) заложена в самом фундаменте исламского правосознания.

Мы говорим «божественный Закон», и в общем это не ошибка, есть и соответствующее арабское выражение (шари‘а ’илахиййа), которое буквально так и переводится. Но что стоит за этим выражением? Божественный ли это закон в том смысле, что он целиком и только божественный и что человек не имеет никакого отношения к формированию этого закона, но должен только подчиняться ему? Если мы, слыша выражение «божественный закон», заключаем, что человек всего лишь объект права, в том смысле, что он лишь подчиняется Закону и никак не участвует в его формировании, то мы совершаем существенную ошибку. Чтобы понять, почему, рассмотрим понятие «основы права» (’усул ал‑фикх), под которыми понимаются источники исламского права.

Первый источник — Коран — имеет целиком божественное происхождение. Статус Корана — «слово Божье». Это богооткровенная (а не просто боговдохновенная) книга. Коран является словом Божьим, то есть атрибутом Бога, а это означает, что он столь же неизменен, как сам Бог, потому что никакой атрибут Бога не меняется. В этом смысле, конечно, Коран — то, что должно было бы быть абсолютно фиксированным и неизменным. (Именно «должно было бы», поскольку нам известна история постепенной фиксации текста Корана, в которой до сих пор не поставлена точка.)

Второй источник исламского права — сунна. По-арабски слово сунна, как и шари‘а («шариат»), означает «закон», но под сунной понимается закон как образец для подражания, как некое лекало, по которому надо выстраивать себя и свое поведение. Если Коран — это целиком божественный по своему происхождению источник права, то сунна не может быть названа таковой.

Сунна — это корпус хадисов (от араб. хадис «рассказ»), то есть рассказов о поступках или словах Мухаммеда, в которых выражено одобрение или неодобрение. Иначе говоря, это те слова или поступки Мухаммеда, которые имеют нормативный характер, поэтому сунна является источником исламского права (равно как и исламской этики).

С точки зрения исламского вероучения, Мухаммед — обычный человек, как любой из нас. Нет ничего, что онтологически отличало бы его, выделяло из числа всех людей. Он отличается тем, что Бог избрал его своим пророком и посланником. Но это — божественный акт избрания, тогда как сам по себе Мухаммед — обычный человек. Иначе говоря, сунна — это описание человеческих поступков, которые стали образцом для мусульманина и источником права. Здесь мы видим размывание представления о том, что исламское право имеет целиком божественное происхождение. Как же целиком божественное, если второй по значимости источник права не является столь уж безусловно божественным по своему происхождению?

Конечно, в этом вопросе нет абсолютной ясности. Мы не можем назвать этот источник целиком человеческим. Да, Мухаммед такой же, как все, что неоднократно подчеркивает исламская доктрина. Это один из принципиальных тезисов. Вполне понятно, почему на данном тезисе делается акцент: в этом есть скрытая полемика с христианством. Это принципиально для ислама — подчеркнуть исключительно человеческий статус Мухаммеда, исключив любые попытки приписать ему божественность в каком-либо смысле. Но вместе с тем то, что он говорил, что делал, его поведение, его одобрение–неодобрение стали образцом для мусульманина на все времена. Это касается не только деталей ежедневного поведения или манеры одеваться, но и существенных правовых вопросов. С целью сохранить божественное обоснование исламского Закона исламская доктрина подчеркивает, что зафиксированные в сунне слова и поступки Мухаммеда были «санкционированы» Богом как абсолютно правильные.

Если в отношении характера сунны (божественный или человеческий) и остаются вопросы, то два других источника права носят уже исключительно человеческий характер.

Третий источник права — иджма‘ «консенсус». Сама идея консенсуса опирается на хадис, согласно которому умма единогласно не может принять неправильное решение. Имеется в виду единогласное решение всей уммы по правовым или иным (этическим, доктринальным) вопросам. Но уже вскоре после смерти Мухаммеда и начала стремительных арабских завоеваний стало практически невозможным выяснить мнение всей уммы по какому-либо вопросу — слишком быстро возросла ее численность и слишком обширными стали земли исламского государства. Поэтому принцип консенсуса получил толкование как консенсус факихов (правоведов) — всей уммы или даже определенной географической области.

Но кто же такие факихи-правоведы, принимающие единогласно то или иное решение, которое становится нормативным и входит в состав исламского права? Это — обычные люди, и они высказывают свое мнение исключительно как обычные люди. Это тоже принципиальное положение исламской доктрины. Исламский правовед говорит только как человек, он не имеет никакой божественной санкции на то, что он говорит. Таким образом, иджма‘ — исключительно человеческий источник исламского права.

Последний источник исламского права — кийас, что означает «соизмерение». Часто это слово переводят как «суждение по аналогии», что не вполне верно. Это — несколько иная процедура, исключающая образование общего рода и нацеленная на перенос юридической нормы с установленного казуса на новый, не описанный в праве. Важно, что эта процедура проводится человеком — квалифицированным правоведом, юристом; она имеет человеческий, а не божественный характер.

Таким образом, из четырех источников исламского права один имеет сугубо божественное обоснование и божественный характер (Коран), один как будто совмещает человеческую природу и божественный авторитет (сунна), а два (иджма‘ и кийас) имеют собственно человеческую природу.

Таково суннитское представление об источниках права. Шииты заменяют кийас на принцип, которые они имеют ‘акл «разум», подразумевая под этим нормы и установления, изреченные шиитскими имамами (то есть главами шиитов) и имеющие практически божественный, несомненный авторитет в силу близкой связи имама с Богом. В шиизме, таким образом, по сравнению с суннизмом заметна очень существенная тенденция к сужению автономии человеческого решения.

Исламское право на протяжении истории исламской цивилизации продолжало развиваться. Исламская цивилизация смогла возникнуть и удержаться на огромных территориях, с необыкновенным многообразием и разнообразием этносов, культур, исторического опыта, только потому, что исламское право очень быстро и гибко приспосабливалось к этим меняющимся условиям. И первым, кто начал изменять и реформировать исламское право, был не кто иной, как второй халиф Омар.

Это выдающаяся фигура в истории ислама. При халифе Омаре, благодаря его усилиям, было построено исламское государство. Он был очень набожный и решительный человек, но не останавливался перед тем, чтобы менять установленные в Коране (и подкрепленные, следовательно, несомненным божественным авторитетом) нормы на другие, которые он считал нужными для интересов исламской общины. Понятие «интерес» (маслаха) заслуживает отдельного упоминания.

В исламском праве действует один из фундаментальных принципов — принцип интереса. Правовед вправе по своему усмотрению и исходя из тех интересов, которые в данный момент, «здесь и сейчас», определены как интересы исламской общины, принять любое решение, даже если оно противоречит нормам, ранее зафиксированным в исламском праве или вытекающим из какого-либо источника, даже Корана. В принципе это разрешено. Вот вам и «божественный закон», который человек может менять, исходя из усматриваемых для исламской общины интересов, менять по своему усмотрению! Конечно, это не происходит ежечасно или даже ежегодно, и для этого нужны очень веские обоснования. Однако понятно, что, если бы исламское право действительно было замкнуто в пределах тех норм, которые установлены Кораном или даже сунной, то есть если бы оно действительно оставалось «божественным законом» в собственном смысле этого слова, исламский халифат не только не просуществовал бы столь долгое время, достигнув блестящих успехов в экономике и культуре, но и вовсе не был бы создан.

Что вытекает из всего сказанного? Очень важный вывод. Чтобы понять, что такое исламское право, этот важнейший элемент исламской культуры, мы не можем схватить его как некую сущность, охарактеризовав ее одним или несколькими предикатами. Мы не можем сказать, к примеру, что «исламское право есть божественный закон», подразумевая при этом в качестве необходимого следствия, что «исламское право не есть человеческий закон», поскольку «божественный закон» и «человеческий закон» образовывают дихотомию. Такое утверждения явно будет промахиваться не просто мимо некоторых второстепенных деталей, но мимо самой сути исламского права.

В чем же дело? Исламское право — это процесс, процесс взаимодействия божественного и человеческого начал. При этом мы не можем сказать, какое из начал в этом взаимодействии имеет преимущество или приоритет. Что важнее — Бог или человек-правовед и интересы человеческой общины, уммы? Мы не можем этого сказать. Без божественных установлений не было бы исламского права как процесса взаимодействия человеческой правотворческой активности с нормами божественного закона; но точно так же без человеческого начала богоустановленные нормы не были бы развиты в право. Божественное и человеческое, противостоящие друг другу и одновременно составляющие две необходимые стороны процесса правотворчества, лишь вместе, в своем взаимо-действии порождают исламское право. Исламское право — не сущность, а процесс, связывающий эти две стороны. Быть может, мы теперь лучше поймем, почему то, что мы называем словом «право», по-арабски называется словом фикх («понимание»): понимание и есть процесс взаимодействия человека-правоведа и Бога-установителя, и именно в таком взаимодействии совершается правотворчество.

Так процессуальность, замеченная нами на уровне арабской языковой практики и арабского языкового мышления, проявляет себя в первом из рассматриваемых нами важнейших элементов исламской культуры — праве.

В этом смысле исламское право (фикх), как и Закон (шари‘а — «шариат»), в принципе не являются чем-то застывшим. Они и не могут быть застывшим, потому что это всегда результат взаимодействия двух сторон. Как процесс не бывает застывшим, так и шариат не может быть застывшим. До тех пор, пока это действительно шариат, то есть пока действуют системообразующие принципы исламской культуры, он находится в постоянном движении.

Этому же соответствует и простое историческое наблюдение: исламское право никогда не было единым в том смысле, что никогда не был создан единый свод исламских законов. Иначе говоря, исламское право никогда не было кодифицировано; и что более важно, сама исламская культура никогда не предпринимала попытки такой кодификации. (Мы не можем, конечно, считать такой попыткой Маджаллат ал‑ахкам ал‑‘адлиййа «Свод юридических норм», состоящий из 99 «принципов» права.)

Этот факт, как правило, смущает западных ученых, которые видят явное, как им кажется, несоответствие между огромным количеством интеллектуальной энергии, которую исламская культура затратила на развитие права, и достигнутыми результатами, которые нельзя не признать мизерными, если мерить уровень развития права критерием как будто самоочевидным: внутренней согласованностью частей права, их фундированностью неким единым принципом и направленностью к некой единой цели. И такой критерий в самом деле самоочевиден — но только в том случае, если мы подходим к праву как к некоторой сущности, а не как к процессу. Действительно, обилие правовых школ-мазхабов в исламском праве приводит к ситуации, когда одновременно действуют разные, в том числе противоречащие и несовместимые нормы. Такая правовая система не может быть названа единой, если мы ее рассматриваем как сущность. Но исламское право — процесс, и как процесс взаимодействия божественного и человеческого начал оно действительно едино и устойчиво, поскольку этот процесс организован на одних принципах и имеет единое устройство. Это устройство определяется тем, что по-арабски называется ’усул ал‑фикх. Это выражение принято передавать по-русски как «источники права», тогда как означает оно буквально «основы понимания». Это различие между принятым «терминологическим переводом» термина и его собственным (арабским) звучанием вскрывает зазор между субстанциально-эссенциалистским и процессуальным взглядами. ’Усул ал‑фикх — это не источники права как некой сущности, это те основания, которые задают процесс понимания (собственное значение термина фикх) человеком божественных установлений.

Перейдем к исламской доктрине.

Прежде всего определим понятия. Я говорю «доктрина», а не «догматика», хотя очень часто, говоря об исламе, употребляют именно это слово. С одной стороны, это как будто не ошибка, но с другой — употребление слова «догматика» ведет к существенным искажениям.

Дело в том, что слово «догматика» имеет два основных значения. В первом, узком смысле под догматикой понимают не подверженные сомнению теоретические положения, которые утверждены Церковью и потому обладают для верующего абсолютным авторитетом. Догматики в этом смысле в исламе нет по той очевидной причине, что в исламе нет Церкви. Единственный общеобязательный текст сводится к шахада — известной формуле исповедания веры «Нет бога, кроме Бога; Мухаммед — посланник Бога», составляющей первый (из пяти) «столп ислама», то есть обязанность верующего. Однако, говоря об исламском вероучении, имеют в виду, конечно же, нечто большее, чем эта короткая фраза. Так вот, помимо нее, в исламе нет общеобязательных теоретических положений, которые мусульмане обязаны принимать и не могут оспаривать, и в этом, узком и строгом смысле «исламская догматика» сводится к формуле исповедания веры, тогда как все прочие положения вероучения не имеют абсолютного общеобязательного характера. (Это вытекает, в частности, из того факта, что только отрицание формулы исповедания веры, но не какого-либо другого теоретического положения лишает человека статуса мусульманина.)

Если же догматику понимать во втором значении, как комплекс вероучительных тезисов, содержащихся в авторитетных текстах, то в этом, широком смысле догматика в исламе, конечно же, есть. Но чтобы не путать эти два смысла, применительно к исламу предпочтительно употреблять слово «доктрина». Тем более что слово «доктрина» имеет очевидный эквивалент в арабском языке — ‘акида. Так именуется исламское вероучение, а также тот жанр литературы, в котором задается и развивается религиозная картина мира.

Поскольку в исламе нет Церкви, доктринальные сочинения — всегда авторские. Исламская доктрина не обезличена, так что мы всегда имеем некий вариант доктрины, созданный тем или иным автором на основе авторитетных источников, зачастую с привлечением в той или иной мере философского материала. Инвариант для этих различных версий доктрины (никогда не принимаемых всеми мусульманами) — не собственно какой-то текст, а фундаментальные принципы и основополагающие понятия, задающие архитектонику мировоззрения. Мы поговорим о них чуть ниже, обозначив сперва источники исламской доктрины.

Источники исламской доктрины — это первые два из четырех источников исламского права, то есть Коран и сунна.

Коран является целостным текстом в том смысле, что это — книга, которую можно взять в руки, открыть и прочитать. Согласно исламской доктрине, Коран зафиксирован в том первоначальном виде, в каком он был ниспослан Мухаммеду. С того самого момента, как он ниспосылался Мухаммеду, при нем находились, как говорит нам исламская доктрина, два писца, фиксировавших все произнесенные им слова. В этом неизменном виде Коран и дошел до нас.

Эта идеальная картина не соответствует исторической действительности, поскольку хорошо известно, что текст Корана был зафиксирован довольно поздно. Мухаммед умер в 632 году, а Коран как целостный текст был зафиксирован только при третьем халифе Османе, который правил с 644 по 656 год. Фиксация текста Корана — это отдельная история. Как выясняется, не было единого списка Корана, а имелись разноречивые списки. Из них был выбран только один, а остальные уничтожены. Филологическая история составления Корана, определения порядка сур, разбивки текста на фразы — это увлекательная, почти детективная история, камня на камне не оставляющая от наивного представления о ниспослании Корана изначально в целостном виде.

Однако, если оставить эту историю в стороне, зафиксированный Коран, который с тех времен имеет хождение в исламской общине, — это одна книга и единый источник.

Что касается сунны, то это — не единая книга. Сунна представлена сборниками хадисов, составляющими некий корпус. Этот корпус текстов, во-первых, очень большой с точки зрения числа составляющих его книг (так что взять их в руки невозможно физически — их можно разве что разместить в большом количестве книжных шкафов), а во-вторых, не зафиксированный точно с точки зрения своего состава. Сунну можно представить как текстовое поле с центром и расширяющейся периферией. Центр представлен для суннитов «шестью книгами» (ал-кутуб ас-ситта) — шестью наиболее авторитетными, универсально признаваемыми сборниками; для шиитов это другие четыре наиболее авторитетные сборника. По мере удаления от центра растет число сборников хадисов, включаемых в сунну, и одновременно снижается их авторитетность: за исключением центрального ядра, прочие сборники признаются только частью мусульман.

Поэтому «сунна» — понятие весьма неопределенное и по своему объему (число и состав книг, включаемых тем или иным мусульманином в сунну), и по содержанию (разные сборники содержат варьирующиеся положения, и одни и те же сборники, включая авторитетные из числа «шести книг», содержат хадисы порой взаимоисключающего содержания). Если мы говорим, что мусульманин живет по сунне, то под словом «сунна» подразумеваем что-то, точно не определенное, поскольку, несколько преувеличивая, можно сказать, что сунна у всякого мусульманина своя.

Внутри ислама существует значительный разброс доктринальных мнений, который обязан своим происхождением не столько Корану, рисующему более-менее единую картину, сколько сунне. В ней мы находим подчас противоположные версии ответов на один и тот же вопрос, а иногда — и целый спектр мнений, занимающих промежуточное положение между противоположными версиями. Это результат того, что сунна складывалась постепенно (этот процесс занял около двух-трех веков) на огромных пространствах исламского мира.

Каковы же основные черты исламской доктрины? Отвечая на этот вопрос, отвлечемся от варьирующегося содержания доктринальных сочинений и обратимся к их инвариантной архитектонике.

Первое фундаментальное положение доктрины, первый элемент рисуемой ею картины мира, — это «Бог» (’аллах). С точки зрения исламской доктрины Бог характеризуется вечностью. Как понимается вечность в исламе?

С одной стороны, Бог «вечен» (кадим) в самом общем смысле. Слово кадим можно передать старым русским словом «ветхий», когда оно обозначает нечто настолько «старое», что старее его ничего нет. Далее, этот смысл конкретизируется: Бог «безначален» (’азалийй), то есть вечен в том смысле, что не имеет начала. Если что-то безначально, значит, оно не было сотворено, — вот в чем смысл этого положения: Бог не сотворен, он не имеет начала. Третий термин для выражения понятия вечности — «бесконечное» (’абадийй), то, что не будет иметь конца.

Второй элемент картины мира — то, что на языке исламской доктрины называется ма сива ’аллах «то, что кроме Бога». Этот термин так и надо понимать: он обозначает все, помимо Бога.

Заметим, что термины «Бог» и «то, что кроме Бога» образуют очень строго выраженную дихотомию, ясное разведение Бога — и всего остального. Это принципиальный постулат, краеугольный камень исламской доктрины, в котором и находит свое главное воплощение принцип тавхид «обеспечения единства».

Принцип обеспечения единства (тавхид) подразумевает, конечно, единство и единственность Бога в том смысле, что Бог один и кроме него нет богов. Это самый простой смысл этого принципа (он зафиксирован и в шахаде), но далеко не единственный. Именно в силу того, что этот принцип раскрывается в разных аспектах, он служит своеобразным стержнем исламской доктрины.

Этот принцип достаточно ясно задает полемику с христианской доктриной. Ислам в значительной степени выстраивал свою мысль в оппозиции к двум другим авраамическим религиям — иудаизму и христианству. Принцип строгого единобожия, строгого отделения Бога от всего остального в этом смысле краеугольный для ислама, поскольку ясно отличает его от христианства и иудаизма.

«То, что кроме Бога» — это мир в самом широком смысле, то есть все, что сотворено Богом. Если Бог характеризуется вечностью, то мир носит временной характер. Сотворенное (махлук), возникшее (хадис), временное (му’аккат) — в данном случае синонимы. То, у чего есть начало во времени, непременно будет иметь и конец, поэтому временное противоположно вечному.

Между Богом и миром нет ничего общего — таково принципиальное положение исламской доктрины. Это ближайшим образом раскрывает принцип тавхид: у Бога нет, как любит выражаться исламская мысль, «никаких соучастников». Это означает, что в мире нет ничего, что было бы хоть в чем-то похоже на Бога.

Фундаментальное положение исламской доктрины заключается в непостижимости Бога, невозможности представить его ни в какой форме. Поэтому поклонение Богу может быть только абстрактным в том смысле, что оно не является поклонением какому-то олицетворению или символу Бога. Ничто не символизирует Бога, и у него нет никакого воплощения или зримого образа.

Я продолжаю умножать аргументы и положения, которые свидетельствуют о четком разделении исламской картины мира на две ни в чем не совпадающие части: «Бог» и «то, что кроме Бога». Бог абсолютно властен и могуществен в отношении всего того, что кроме Бога, поскольку, в соответствии с положением исламской доктрины, сначала был один Бог, и ничего кроме него не было, а затем (здесь слово «затем» надо понимать в смысле не временном, а логическом) Бог сотворил все остальное — исключительно по собственному желанию и благодаря собственному могуществу. Значит, все остальное, кроме Бога, — результат его творения, результат его воли и могущества. Он столь же властен над всей дальнейшей судьбой, как и над возникновением, то есть абсолютно все в мире находится под властью Бога. Это — известное положение исламской доктрины, которое очень часто и поспешно трактуют как проявление фатализма.

Итак, «Бог» и «то, что кроме Бога». А что, кроме Бога, собственно, имеется? Это — весь сотворенный мир, земля и небеса. Это — гигантское, с точки зрения человека, мироздание. Представьте себе человека VII века, который передвигался по земле в лучшем случае на верблюде. Для него такие расстояния — нечто колоссальное, и тем не менее это — нечто ограниченное, целиком подвластное Богу.

И в этом огромном мире есть человек. Каково место человека в мире с точки зрения исламской доктрины? Это — центральный вопрос, который выявит динамику доктринальной мысли.

С точки зрения логики принципа тавхид (строгого единобожия), на котором настаивает ислам, человек должен, конечно же, попадать в разряд «того, что кроме Бога». Следовательно, он должен быть таким же, как весь остальной мир, — возникшим. Человек должен быть сотворенным, а значит — подвластным Богу, целиком должен быть под Его волей, как любая другая вещь мира. Так ли это с точки зрения исламской доктрины?

С одной стороны, так, и в Коране есть немало свидетельств того, что Бог целиком определяет любой поступок человека. Скажем, знаменитый аят, в котором сказано, что Бог, кого хочет, ставит на прямой путь, а кого хочет, пускает блуждать, и такой человек уже не сможет найти правильное руководство и выйти на путь спасения, если Бог этого не хочет. Бог, таким образом, распоряжается не только событиями нашей земной жизни, но и самым главным — посмертной судьбой, предопределяя тот или иной путь человека.

Я подчеркивал, что исламская доктрина не систематизирована, не сведена в единый кодекс, точно так же, как не кодифицировано исламское право. В исламской доктрине немало противоречий. С одной стороны, исламская доктрина как будто ставит человека в разряд всего остального, что кроме Бога, чего-то, полностью подвластного Богу. Но есть и другое фундаментальное положение Корана о том, что человек принял «залог веры» (’амана). Это — одно из центральных положений исламской доктрины, которое невозможно игнорировать.

«Залог веры» — один из ключевых исламских концептов. Коран повествует следующую историю: Бог предложил залог веры сначала небесам — огромным, гигантским небесам, которые по своей мощи несоизмеримы с маленьким человеком. И эти гигантские небеса отказались — они сказали, что им это не под силу. Тогда Бог предложил его земле — но и земля отказалась. Горы, великие горы также отказались взять залог веры. Наконец, Бог предложил маленькому, ничтожному человеку: «Возьми залог веры», — и человек согласился, принял его.

«Залог веры» по-арабски ’амана — слово с тем же корнем, от которого происходит известное всем «аминь» (’амин), корнем, слова с которым несут идею верности, честности. Между Богом и человеком было заключено своеобразное соглашение, поскольку человек единственный из всего мироздания решился принять залог веры. Тем самым человек принципиально выделился из всего мироздания, отделил себя от всего остального, стал отличным от него. Почему? Да потому, что он взял на себя ответственность за соблюдение Закона. «Залог веры» — это и есть ответственность за соблюдение Закона. Бог предлагал всему остальному соблюдать Закон, но все отказались. И только человек взял на себя эту ответственность. Человек, таким образом, вступил в своеобразные договорные отношения с Богом.

Исламский закон во многом проникнут духом, идеей договорных отношений. Человек не просто подпадает под действие тех или иных норм закона; он вступает с Богом в договорные отношения, и если соблюдает нормы Закона, то взамен Бог награждает его: дарует райскую награду или прощение и т. д. В этом также проявляется процессуальность арабского взгляда на мир: не применение высших божественных норм к низшему, пассивному объекту-человеку, а процессуальное со‑отнесение человека и Бога, устанавливающее между ними то, что исламская мысль называет словом хакк («право»).

Взяв на себя залог веры, человек вступил в некий договор с Богом. Но если он сделал это, то оказался в определенной связанности с Богом. Есть что-то, что связывает человека с Богом. Значит, человек уже не может принадлежать к тому, что целиком отделено от Бога, к «тому, что кроме Бога». Человек не может оказаться не имеющим ничего общего с Богом.

Так внутри исламской доктрины возникает ситуация, угрожающая самому ее основанию. Ведь если человек занимает такое положение в мироздании, то он, конечно, наделен каким-то особым статусом, не таким, как статус всего мира. Кроме «Бога» и «того, что кроме Бога», есть еще «человек» — нечто третье, имеющее особый онтологический статус.

Приняв залог веры, человек — единственный из всего сущего — получил посмертную участь. Он — единственный, чье существование не ограничено «земной жизнью» (дунйа), поскольку за этой жизнью для человека последует «иная жизнь» (’ахира). Соблюдение или несоблюдение Закона ведет человека по пути в рай или ад. Я хочу сейчас обратить внимание не на само это положение, а на тот факт, что рай и ад являются «бесконечными» (’абадийй).

Я уже говорил, что термин ’абадийй «бесконечное» указывает на то, что не имеет конца, что длится бесконечно, — неважно, имело оно начало во времени или нет. Рай и ад имеют именно такую природу: с точки зрения исламской доктрины, они сотворены, то есть они имели начало. Бог сотворил их, они не являются безначальными, потому что безначален только Бог. Итак, рай и ад сотворены — но они не будут иметь конца.

Кто же населяет рай и ад? Ответ понятен: рай и ад населяют люди, пересотворенные в том же облике и в тех же телах, что они имели при земной жизни. Это одно из принципиальных положений исламской доктрины. Посмертная судьба человека выглядит следующим образом: человек доходит до конца своей земной жизни, умирает, его тело попадает в могилу, а душа (в противовес распространенному мнению) никуда не попадает, ни в рай, ни в ад, — она попадает на Перешеек (барзах), промежуточное пространство между этим и тем миром, и там ждет последнего Суда. Когда заканчивается история и наступает время Суда, Бог воскрешает тела в том виде, в каком они были в этой жизни, и вкладывает в них души. Таким образом, на Суд является тот же человек, который жил в этой жизни.

Рай и ад бесконечны во времени, они не исчезнут — таково общее положение исламской доктрины. В ней идут споры по многим вопросам. Например, по вопросу о том, вечными или нет являются адские муки. Я уже говорил, что сунна дает основание для подчас противоположных выводов. Это один из таких случаев. Есть достоверные хадисы, в которых говорится о том, что адские муки будут вечными для тех, кто попал в ад. Это значит, что, если человек однажды попал в ад, он пребудет там бесконечно. Но есть хадисы, не менее достоверные, в которых говорится, что адские муки не являются вечными ни для кого, и все, кто попал в ад, то есть все грешники, в конце концов переместятся в рай. Грешники отбывают только временное наказание в аду в зависимости от тяжести своих грехов. Есть и промежуточное мнение: мусульмане, независимо от того, какие грехи они совершили, в конечном счете перейдут в рай из ада, отбыв какое-то время там в виде наказания, а немусульмане останутся в аду навечно. В общем, существует значительный разброс мнений.

Однако по поводу того, что сами рай и ад являются бесконечными, противоречий в исламской доктрине нет. Таким образом, мы — такие же, как здесь, в этом мире, именно с теми телами, которые у нас сейчас, — будем существовать бесконечно в раю и в аду.

Итак, согласно исламской доктрине, вначале, до сотворения мира, Бог был один. Затем Бог сотворил мир. Мир прошел свою историю, она закончилась, свиток небес и земли свернулся, творение исчезло — мира больше нет, свершился последний Суд. Но Бог теперь остался не один, а вместе с человеком. Потому что остались рай, ад и человек, который будет существовать бесконечно — вместе с Богом.

Таким образом, Бог и человек оказываются совечными во вполне определенном смысле слова, в том смысле, что они будут существовать бесконечно. Человек имел начало, он был сотворен вместе со всем остальным миром, но в результате того, что он совершил этот акт — принял залог веры, взял на себя ответственность за исполнение Закона, — он оказался совечным Богу. И хотя исламская доктрина на этом, конечно, не делает акцента, потому что это явно означает приписывание чего-то общего человеку и Богу, но это совершенно очевидным образом вытекает из ее основополагающих положений. Этого нельзя не видеть — это очевидно. Данный конфликт заложен в самой исламской доктрине.

И еще одно противоречие: с одной стороны, Бог полностью вынесен за пределы нашего мира, но с другой — постоянно присутствует в нем. В Коране и сунне неоднократно говорится об этом. В Коране говорится, например, что Бог ближе к нам, чем наша шейная жила (сонная артерия). Сонная артерия — это то, в чем, собственно, и заключается жизнь; следовательно, Бог ближе к нам, чем сама наша жизнь. Бог следит за превращениями любой вещи в мире. Ничто не совершается без Его ведома: не идет дождь, не падает лист и т. д. Бог постоянно присутствует в мире благодаря своему знанию, воле и могуществу. Но если так, то это означает, что Бог не просто вне мира, когда между ним и миром нет ничего общего; Бог также и внутри мира, вполне определенным образом связан с миром. Если говорить на философском языке, Бог трансцендентен миру, потому что полностью отличен от него, но и имманентен ему, Он внутри мира, потому что «встроен» в мир, неотъемлем от него.