|

Доклад в Новгородском Государственном Университете им.

Я. Мудрого, ноябрь 2005 г. Текст опубликован в: Актуальные

проблемы современности сквозь призму философии: Сборник докладов. Выпуск 1 /

Отв. ред. С.В. Девяткин; НовГУ имени Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2007,

стр.131-161.

|

|

Смирнов А.В.

Основания рациональности в

разных культурах

Доклад

Постановка проблемы

Первое, что я хочу отметить и с чего хочу начать это выступление:

проблема оснований рациональности в разных культурах ставится не исходя из

общефилософских рассуждений, а на основе реального опыта историко-философской

востоковедной работы. Занимаясь историей арабской философии, я выступаю в

качестве и историка философии, и востоковеда, так как предмет моего

исследования — то, что принято относить к «Востоку», добавляя предикат

«восточный».

Понимание «восточной» культуры

и априорные герменевтические ожидания

Слово «восточный» трудно считать позитивным научным

термином. Дело в том, что «Востока» как целостного, единого объекта не

существует. Употребление этого термина указывает не на собственные, сущностные

черты чего-то «восточного», а лишь фиксирует отличие этого предмета от того, что

привычно нам и что принадлежит нашей культуре. Отдельные регионы «Востока»

(Индия, Китай, мусульманский мир и т.д.) отличаются друг от друга не меньше, чем

каждый из них — от Запада.

Таким образом, предикат «восточный» — сугубо негативный. Он

подсказывает, что в «восточном» объекте изучения мы можем не встретить

то, что привычно нам по опыту родной культуры. Это указание на возможное

неосуществление наших априорных ожиданий (подчеркиваю, именно «возможное»)

составляет, таким образом, содержание термина «восточный». С моей точки зрения,

это и только это оправдывает употребление термина «восточный» в научной и

философской литературе.

Какой характер носят эти априорные ожидания, как именно они могут

осуществиться или не осуществиться и что означает их неосуществление — все эти

вопросы уже намечают программу позитивного исследования вопроса, и ответ на них,

конечно, совсем не вытекает просто из факта употребления термина «восточный» или

«востоковедный».

Итак, существует арабская культура, которая не является западной,

европейской, русской по определению, фактически. Значит, работа с ней — это

работа с другой культурой, к которой я как исследователь не принадлежу.

Точно так же и работа востоковедов, занимающихся китайской, индийской, японской

и другими «восточными» культурами, имеет в качестве своего предмета другую

культуру, к которой эти исследователи не принадлежат. Во всех этих случаях

исследователь не может и не должен рассчитывать, что обладает априорным,

интуитивным пониманием изучаемой культуры, — пониманием, которое выражено не как

знание текста или суммы текстов, а как способность такие тексты правильно

понимать и прочитывать («тексты» и в непосредственном, узком смысле, и в

семиотическом смысле, как любые знаковые системы).

Вот почему в таких случаях возникает вопрос: правильно ли мы

интерпретируем, понимаем и прочитываем тексты «восточной» культуры? правильно ли

вы‑читываем из них то, что излагаем в качестве их содержания? не происходит ли

при этом в‑читывание вместо вы‑читывания? Мы сталкиваемся с этими вопросами, как

только начинаем интерпретировать такие тексты. Например, всякий раз, когда я

излагаю студентам содержание изученных мной классических арабских философских

текстов, я должен спросить себя: не в‑читываю ли я в них то, что ожидаю увидеть?

Поскольку мы не обладаем априорным знанием другой культуры, можно, конечно,

предположить, что эта культура устроена точно так же, как наша. В таком случае

тот факт, что я не принадлежу к изучаемой культуре, совершенно не вредит ее

адекватному пониманию мною как исследователем. Но ведь может оказаться и иначе —

заранее мы этого не знаем.

Исходя из сказанного, вопрос следует конкретизировать следующим

образом. Достаточно ли некоторой суммы профессиональных знаний (достаточно ли

прочитать определенное количество исследований по предмету, начитать некую сумму

арабских философских текстов, хорошо знать арабский язык, обладать эрудицией,

которая дается знакомством со справочниками, словарями и т.д.), чтобы правильно

понять, перевести и интерпретировать текст?

Я формулирую этот вопрос в общем виде, как он встает перед

востоковедами, которые работают с текстами чужих культур — «чужих» без

отрицательных коннотаций, «чужих» в смысле «не своих», то есть тех культур, к

которым исследователь не принадлежит. Вопрос этот вытекает из реальной

практической деятельности и является актуальным для самих востоковедов

(филологов, историков, философов). Этот вопрос выражает интуитивное ощущение

исследователей, которые работают с разными культурами в разных областях знания и

сталкиваются с тем, что ответ, которые дают им тексты, не всегда соответствует

их ожиданиям. Что-то в этих культурах устроено так, что блокирует наши попытки

пробиться к их пониманию, к осознанию их своеобразия и механизмов их

функционирования.

То, что блокирует путь к пониманию другой культуры, связано не с

недостатком профессиональной эрудиции. Ее наращивание, то есть обращение к самой

культуре за разъяснениями, решает в лучшем случае часть проблемы, — проблема

понимания как таковая остается. Обычно считают, что, если исследователю

непонятен текст, необходимо обратиться к комментариям на него, к традиции, в

которой он создан, к контексту, к носителям культуры и т.д. Когда опробованы все

эти стандартные приемы объяснения, понимание зачастую все же не наступает. Таков

живой контекст той теоретической проблемы, которую мы обсуждаем.

Классическая постановка

проблемы: универсализм vs. партикуляризм

В самом общем виде эту проблему, как правило, формулируют как

проблему противостояния универсализма и партикуляризма.

Эти два подхода представлены известными теориями. В первом случае

(универсализм) такие теории признают культурную специфику, утверждая вместе с

тем единство культур в части «правильного» (т.е. строгого, научного,

логического) мышления, постулируя наличие универсальной, общечеловеческой

рациональности. Эта традиция восходит по меньшей мере к Аристотелю.

Противостоящие ей теории культурной специфики (культурно-исторические типы

Данилевского, морфология культуры Шпенглера и др.) утверждают, что каждая

культура представляет собой некоторый замкнутый тип, своеобразную монаду. В нее

можно заглянуть, но вход найти ничуть не проще, чем выход: проникнув туда своим

исследовательским усилием, мы там и останемся, потому что каждая такая

культурная целостность абсолютно отлична от любой другой и нет ничего

универсального, что связывало бы их. Шпенглер очень красноречиво описывает эту

ситуацию, утверждая, что культуры представляют собой органичную целостность, в

которой формы денежного оборота, наук, искусств и т.п. соответствуют одна

другой. Когда мы перемещаемся в другую культуру, это устройство кардинально

меняется, поскольку мы попадаем внутрь другой органичной целостности.

Таким образом, партикуляризм утверждает, что одна культура

несоизмерима с другой. Отсутствует возможность расставить культуры вдоль единой

линии и задать возможность движения вдоль нее, когда бы мы одну культуру

«преобразовывали» (теоретически, конечно) в другую благодаря изменению каких-то

универсальных параметров: здесь такая процедура невозможна.

Каково отношение востоковедения к этим философским построениям?

Реальная работа склоняет востоковедов к принятию второй,

партикуляристской точки зрения. Интуитивное, трудно рационализируемое, трудно

формулируемое ощущение востоковедов, являющееся результатом длительного

профессионального опыта и потому очень ценное, состоит в том, что изучаемая ими

«восточная» культура устроена иначе, чем их собственная.

Это очень общее и расплывчатое «иначе» уточняется как «логически

иначе».

«Логически иначе» означает, что ожидания, сформированные

собственной культурой исследователя, не подтверждаются изучаемой культурой. По

мере того, как растет объем проделанной ученым работы, это убеждение крепнет.

Дело в том, что на ограниченном участке (скажем, при исследовании одного текста

или, тем более, отрывка текста, например, цитаты — а как исследователь

представляет читателю незнакомую ему культуру, если не в виде набора цитат?)

очень легко осуществить перевод и интерпретацию, не прибегая ко всем тем сложным

построениям, о которых я собираюсь говорить: практически любой отрывок любого

текста легко проинтерпретировать в собственной логике. Но когда увеличивается

поле, подлежащее интерпретации, когда интерпретируемое оказывается целостным и

системным внутри себя, когда это уже не отдельный фрагмент, а целое

полотно, — тогда возникает вопрос о его внутренней системности, соотнесенности

его частей, тогда оказывается важным не проинтерпретировать эпизод, а понять

целостность полотна, соотнести отдельные эпизоды друг с другом.

К такой точке зрения склоняются востоковеды — конечно, не все, но

очень многие — и в России, и на Западе. При этом далеко не все они осознают

необходимость теоретической постановки этой проблемы, а уж тем более ставят ее.

Само собой разумеется, что степень осознания и острота ощущения инаковости

изучаемой «восточной» культуры далеко не одинакова у разных исследователей. Но

практика убеждает их в том, что изучаемая культура устроена по какой-то единой

логике (т.е. что она логически гомогенна) и что при этом логическое устройство

изучаемой культуры отличается от устройства их собственной.

К примеру, некоторые исследователи, занимающиеся исламской музыкой,

утверждают, что она имеет намного больше общего с исламской поэзией и арабской

философией, нежели с европейской музыкой. Это является прямым отрицанием

универсализма, в логике которого должна существовать «музыка» вообще как нечто

родовое, и именно это родовое понятие должно выражать существенные, устойчивые,

инвариантные характеристики «музыки» (то, благодаря чему она является именно

«музыкой», а не чем-то еще). Это общее, родовое и существенное допускает (более

того, предполагает) элементы культурной специфики — но именно специфики: это

должна быть в первую очередь «музыка», а уж потом «исламская», «европейская» и

т.п.

Изложенную позицию востоковедов невозможно теоретически обосновать

в том виде, в каком она просматривается в их работах. Причина этого очевидна:

если культура представляет собой некую внутри-себя-заключенную логическую

целостность и при этом каждая культура логически отлична от другой, то из этого

вытекает своеобразный культурный солипсизм. Ведь за пределы целостности культуры

выхода нет: такой выход по определению означает отказ от собственной логики

культуры. Из этого следует, что на языке другой культуры данную, изучаемую

культуру изложить нельзя. Коль скоро я принадлежу к русской культуре, то на ее

языке я не смогу изложить результаты своих изысканий в области арабской

культуры, если эти две культуры построены на разных логиках. Как только я

перехожу на язык своей культуры, я сразу теряю возможность адекватно изложить

что-либо, полученное в результате исследования другой культуры. Это своеобразный

парадокс: результаты работы ученых-востоковедов, будучи изложены на языке их

культуры, оказываются в какой-то степени (если не целиком) бессмысленными,

поскольку эти знания заведомо неадекватны своему предмету, причем неадекватны

наихудшим образом, логически.

В самом востоковедении серьезных теоретических попыток решить эту

проблему фактически не предпринималось. Таковой нельзя считать стратегию

«вживания», «вчувствования» в другую культуру. Сторонники этой стратегии

предполагают, что исследователь может каким-то образом получить интуитивное

представление об изучаемой культуре, о ее логике и внутреннем устройстве, и это

позволит ему понять, постичь эту культуру. Вживание — своего рода

«перепрыгивание» в чужую культуру, снимающее логическую границу между

исследователем и чужой культурой.

Однако стратегия вживания — лишь видимость решения проблемы. Прежде

всего потому, что объективно результаты такого вчувствования удостоверить

невозможно. Неизвестно, произошло ли вчувствование и насколько эффективным оно

было, если произошло. Даже сам исследователь не может оценить это, поскольку, не

начав «вживаться», он не знает границ инаковости культуры, в которую ему

предстоит проникнуть благодаря этому вживанию.

Но предположим, что вчувствование все же произошло и было абсолютно

эффективным. Теперь исследователь ощущает другую культуру как ее носитель или

даже лучше. Однако проблема универсального описания сингулярных культур все

равно остается. На каком языке исследователь будет описывать результаты своего

«вчувствования», своего опыта, чтобы они были адекватны объекту описания?

Очевидно, он должен говорить на языке изучаемой культуры, поскольку ее логика

отражается только ее языком (как и прежде, речь идет, конечно, о понятийном

языке). Как только исследователь перемещается в пространство своей культуры, как

только он начинает использовать ее культурный или научный язык, — так все

достигнутое вчувствованием мгновенно теряется, поскольку исследователь

оказывается в плену рациональности собственной культуры.

Есть еще один способ «как будто» решить эту проблему, и он

наверняка вам знаком. Нам говорят: на самом деле ничего, кроме универсализма,

нам не дано. У нас по определению есть только наш язык науки, — но ведь

наука универсальна, и этот научный язык должен описывать любые изучаемые данной

наукой объекты. В восточной культуре, конечно, есть своя специфика, и эта

культура совсем не так просто и безболезненно поддается описанию уже

выработанным универсалистским языком. Поэтому следует примерить универсалистский

язык к этой культуре, затем, получив от нее какой-то ответ, что-то

соответственно изменить в своем языке, подогнать свои теории под ответ культуры,

а затем снова проверить их на соответствие изучаемой культуре.

Это — итерационная стратегия постепенного приспособления наших

универсалистских построений под культурную специфику. Защитники такой стратегии

считают, что в результате можно получить что-то пусть и не идеальное, но как-то

соответствующее специфике культуры. Беда только в том, что быть «в какой-то

степени» истинной теория не может. Ведь все равно, промахнемся мы на волосок или

на целую милю: цель и в том и в другом случае не достигнута. Еще хуже, что мы

никогда не сможем узнать, сколь значителен наш промах: ведь если мы не знаем сам

объект, мы не можем и оценить соответствие нашего знания этому объекту.

Проблема имеет тупиковый, неразрешимый характер. Именно этим и

объясняется ситуация, которую мы имеем на сегодняшний день: в сообществе

профессиональных философов универсализм преобладает (если не абсолютен), тогда

как в сообществе востоковедов если не преобладает, то весьма весомо представлен

партикуляризм. Но ведь философия — царица наук, и философ имеет полное право не

принимать всерьез общетеоретические, философского характера выкладки

востоковедов, поскольку те имеют дело со специфическим, тогда как философ — с

универсальным. Вот почему философский универсализм правит бал, а

профессиональные философы с удивительной настойчивостью выносят суждения о

любой культуре.

Понятие «основания

рациональности»

Чтобы избежать отмеченного парадокса, мы сделаем шаг вперед в

постановке вопроса. Я утверждаю, что конструктивная постановка проблемы

инаковости другой культуры возможна: эту проблему можно ставить и решать, не

попадая в означенный тупик.

Таким шагом является постановка вопроса о рациональности и ее

основаниях как о способе осуществления двух фундаментальных процедур — процедуры

противоположения и процедуры объединения, т.е. нахождения единства, снимающего

противоположение.

Эти две операции не являются единственными основаниями

рациональности — но без указания на них об основаниях рациональности говорить

нельзя.

Формулируя это положение в общем, расплывчатом и бессодержательном

виде, я делаю это сознательно. Речь идет лишь о «противоположении» и «снятии

противоположности через нахождение единства». Как именно это достигается — мы

пока не говорим.

Этот уровень соответствует универсалистскому подходу. Мы говорим о

противоположении и объединении как о том, что имеется в любой культуре. В любой

культуре осуществляется выстраивание противоположностей и их снятие благодаря

нахождению единства.

Различие начинается тогда, когда мы задаем себе вопрос: «Как именно

выстраивается противоположение? Как именно оно снимается через единство,

объединяющее две противоположности?» Иными словами, как только мы заговариваем о

конкретных процедурах — так обнаруживается специфика рациональности в той или

иной культуре.

Предлагаемое решение проблемы

В предыдущей части речь шла об общей постановке вопроса, которая,

как я полагаю, позволяет сделать шаг вперед и избежать тупиковой несовместимости

универсализма и партикуляризма. Теперь я предложу свое видение того, каким

образом противоположение и объединение осуществляется в арабской культуре. Затем

я покажу, что эта процедура (именно как процедура, то есть как то, что не

зависит от конкретного содержания) устроена иначе, нежели в родной для нас,

привычной нам культуре. Именно эта разница процедур и «ответственна» за то

ощущение инаковости, тот шок от непонятности логически-другого, который мы

испытываем, работая с текстами культуры, отмеченной инаковостью в отношении

нашей.

Говоря о том, как устроено противоположение, мы прибегнем прежде

всего к интуиции. Вслед за этим я дам рационализацию, концептуальное обоснование

и анализ, а затем — примеры, которые развернут это представление.

Итак, начнем с интуитивно-наглядного представления. История

греческой науки напомнит нам, что наглядность отнюдь не противоречит

рациональности. Конечно, можно было бы говорить иначе, на сухом теоретическом

языке, но это заняло бы много времени и вряд ли было бы столь же доходчиво.

Поэтому я начну с наглядного примера, своеобразной метафоры, а затем буду ее

рационализировать, иссушать и заменять наглядность теоретическим представлением.

Представим себе два зеркала, стоящие под углом друг к другу.

Изобразим их, как мы видели бы их сверху (Рис. 1).

Поместим между ними некий предмет (Рис. 2).

Этот предмет будет отражаться в обоих зеркалах (Рис. 3),

Рис. 3

причем два

его отражения будут, в свою очередь, отражать друг друга в противостоящих

зеркалах (Рис. 4).

Рис. 4

Оставив отражения, удалим

теперь мысленно сам отражающийся в зеркалах предмет, равно как и стрелки,

соединяющие этот предмет с его отражениями (Рис. 5).

Рис. 5

В результате останутся два отражения в

зеркалах, которые «смотрят» друг на друга и друг другу соответствуют. Они как

будто переводятся друг в друга — стрелка, направленная в обе стороны,

подсказывает это нам.

Отражение предмета одновременно в двух зеркалах позволяет этим двум

отражениям выступать в отношении друг к другу как противоположности. Одно

отражение не есть другое. Более того, они различны не только арифметически: одно

не есть другое и в том смысле, что одно может быть выстроено как «перевертыш»

другого. Например, правое в одном зеркале в другом будет левым; могут быть

зеркала, в которых верх превращается в низ и т.д. Таким образом, два отражения

являются противоположностью друг друга, но эта противоположность выстроена таким

образом, что одно служит как будто «оборотной стороной» другого.

Таков первый тезис, подсказанный нам разобранной картинкой:

противоположности «переводятся» друг в друга, они «отражают» друг друга.

Второе положение: ни одна из них не существует без другой.

Противоположности взаимны, они «смотрят» друг на друга. Если забыть о том, что

они получены как отражения некоего предмета, если отвлечься от физических

коннотаций нашего мысленного опыта, вовсе забыть об отражающемся предмете, а

помнить только об отражениях, то окажется, что, если нет одного отражения, не

будет и другого. Ведь одно получается как инверсия другого, и, дабы имелось

одно, необходимо, чтобы наличествовало другое. Здесь есть импликация

необходимости: наши отражения-противоположности нужны друг для друга, они не

могут иметься друг без друга.

Теперь мы можем мысленно убрать и зеркала (Рис. 6).

Рис. 6

У нас остались две противоположности,

связанные между собой так, что одна получается из другой путем

определенной инверсии, но при этом одна необходима для другой, потому что

одной нет без другой.

И последний шаг. Отобразим взаимный переход противоположностей,

саму необходимость их взаимной связанности. Подчеркну: мы отображаем не их как

таковые в отдельности и не обе вместе, а сам факт связывающего их взаимного

перехода (Рис. 7):

Рис. 7

Именно он,

этот переход, показанный на Рис. 7 направленной вниз стрелкой, объединяет их, и

именно благодаря ему снимается их противоположение.

Так мы получаем последний из требовавшихся нам тезисов:

противоположение снимается благодаря взаимному переходу противоположностей,

причем сам этот переход и есть — как таковой — единство противоположностей.

Заметим, что противоположение снимается не благодаря тому, что

единство охватывает противоположности, не благодаря тому, что мы,

отвлекаясь от частностей, оставляем, удерживаем общее, что есть в них

обеих, — а благодаря тому, что мы берем необходимость их взаимной связанности.

Эта необходимость взаимной связанности, которая субстанциализирована как предмет

или как понятие, и есть их единство.

Эти положения не заимствованы мною непосредственно из самой

арабской культуры, они не прочитаны напрямую в каком-то тексте или сумме

текстов. Однако арабская культура, во-первых, предоставляет в наше распоряжение

категории, в которых выражаются описанные представления. Это — категориальные

пары «явное-скрытое» (захир-батин) и «основа-ветвь» (’асл‑фар‘).

Их точнее даже назвать метакатегориями, так как они функционируют в разных

областях культуры и в этом смысле носят наддисциплинарный характер. Во-вторых,

вся арабская культура является своеобразной суммой текстов, в которых эти

метакатегории, выражающие отношения противоположности и единства, выстроены

таким образом, что полностью подтверждают рассмотренные закономерности. Эта

схема, таким образом, не взята непосредственно из культуры, но она ей и не

противоречит; скорее можно сказать, что культура служит ее подтверждением.

Суммируем положения, которые мы вывели из нашего воображаемого

опыта. Первое: противоположности необходимо полагают друг друга; как я уже

говорил, не может быть так, чтобы одна имелась, а другой не было. Второе:

единство, которое их объединяет и снимает их противоположение, является

абсолютно простым, поскольку сами противоположности ни в каком смысле «внутрь»

этого единства не включены. Это единство выстроено не самими ими («не самими»,

так сказать, субстанциально), а только их необходимым переходом,

транслируемостью друг в друга. Этот переход является абсолютно простым

единством. Такое абсолютно простое единство внеположно своей множественности,

так как множественность находится вне его, в силу чего и не нарушает это

абсолютно простое единство.

Примеры

Теперь следует привести примеры, демонстрирующие эффективность

приведенного решения.

Поясню важный момент. Вся культура, сама ее архитектоника служит

свидетельством действия разобранного «механизма», — как в плане макроустройства

культуры, которая может быть описана как целостность, созданная единством

противоположностей, так и в том смысле, что действие механизма выстраивания

смысловых структур может быть прослежено в любых теоретических областях,

поскольку никакая из них не может обойтись без противоположения и объединения.

Это проявляется и на уровне понятия, и на уровне рассуждения.

Логичность теоретических построений, их строгость и фундаментальность зависит от

того, как выстроены понятия, каким образом осуществляется их противопоставление

и объединение. Поэтому действие рассмотренных механизмов можно

продемонстрировать в любой области теоретической мысли в арабо-мусульманской

культуре.

В качестве первого примера возьмем понимание человека. Человек

представляет собой единство телесного и духовного начал с точки зрения как

нашей, так и арабской культуры. Вы скажете, что это положение тривиально. Это

верно, и это возвращает нас к тому, что говорилось о бессодержательности

самого-по-себе противоположения и самого-по-себе единства противоположностей.

Пока мы не исследуем, как именно устроено это противоположение, мы видим

универсальное: и там и здесь есть и противоположение души и тела, и их единство.

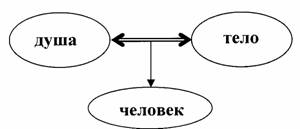

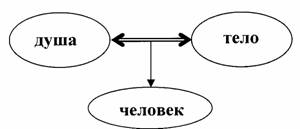

Как же выстроено это соотношение в арабо-мусульманской мысли? Оно

выстроено в соответствии с разобранным «механизмом» противополагания и

объединения противоположностей. Проиллюстрируем это рисунком, выполненным по уже

знакомой схеме:

Рис. 8

Душа и тело служат противоположностями: душа не является телом, а

тело — душой. Человек — их единство. Эти высказывания как таковые тривиальны,

они не содержат ничего необычного и не выходят пока за переделы универсального.

Продолжим анализ Рис. 8, обращая внимание на то, как содержание

понятий «душа», «тело» и «человек» определяется логикой их противополагания и

объединения в мыслительном пространстве арабо-мусульманской культуры.

Телесное и душевное взаимосвязаны как два зеркальных отражения.

Телесное, плотское служит инверсией душевного, душевное же является

«трансляцией» телесного. Они взаимно необходимы друг для друга. Из этого

следует, что совершенство человека не может быть понято как исключительно

телесное или исключительно душевное. В логике этой культуры неправильной будет

теория (и, соответственно, опирающаяся на нее практика), которая исходит из

того, что подавление телесного, плотского начала приведет к максимальному

развитию духовного и что совершенствование связано с тем, чтобы как можно дальше

уйти от материального, плотского и тем самым дать большее развитие духовному. В

разбираемой логике это — абсурд, бессмыслица.

И в самом деле, обратившись к арабской философии, обнаружим, что,

если отвлечься от заимствованных из античности теорий, неоплатонических или

перипатетических, и вести речь о собственно арабо-мусульманских теориях

совершенствования, то везде мы обнаружим единое основание, которое можно

выразить так: только двустороннее развитие, связка двух противоположностей дает

совершенство. Подавляя одну из сторон этого противоположения (неважно какую), мы

тем самым вовсе не высвобождаем другую. Мы делаем совсем другое: устраняем

возможность их взаимного необходимого перехода и, как следствие (подчеркну,

логическое) разрушаем человека. Ведь согласно этой логике человек — нечто

простое, созданное как необходимый взаимный переход, трансляция души и тела.

Если дихотомия души и тела устроена по аристотелевской логике, это

означает, что не будет логическим абсурдом представить одну из этих

противоположностей без другой. Душа и тело противоположны, душа не есть тело,

тело не есть душа, — но душа логически может существовать и без всякого

тела, душа может, например, отделиться от тела и воспарить в эмпиреи.

Неоплатоническое совершенствование именно на этой возможности и основано. Если

мы рассматриваем исламские теории с априорным ожиданием того, что

совершенствование будет выстроено таким образом, т.е. на основании приоритета

духовного над телесным, то, не находя такого приоритета, мы решаем, что на самом

деле имеется приоритет другого рода, обратный: если нет приоритета духовного,

значит, есть приоритет телесного. В этом — логическое основание

стереотипов, столь распространенных в пространстве западной культуры, о

привязанности ислама к телесности.

В этой логике (см. Рис. 8) нельзя поставить проблему

психофизического дуализма. Когда человек совершает некое действие, оно

возникает как взаимная трансляция душевного и телесного. Здесь не может быть

поставлен вопрос о том, что «ответственно» за человеческое действие: тело или

душа, — и как они согласуются друг с другом, поскольку само действие имеется

только в том случае, если есть и тело и душа и если они переходят друг в друга:

само действие является согласованностью души-и-тела. Именно в силу логики

построения этих смысловых структур проблема психофизического дуализма не только

не возникала в классической арабской философии, но и не может быть

удовлетворительно (осмысленно) объяснена, пока мы остаемся в пространстве этой

логики.

Еще одно следствие общетеоретического плана, вытекающее из логики

объединения противоположностей, которую мы рассматриваем (см. Рис. 7). Простота,

элементарность общего не нарушается множественностью той двоицы, которая его

образовывает. Это положение выглядит как парадокс для нашего мышления —

но оно строго обосновано для мышления, опирающегося на разбираемую логику.

Сказанное имеет прямое отношение к пониманию атомарности. Атом —

это нечто неделимое, элементарное начало чего бы то ни было. Для классической

арабской мысли в физике это — начало вещества, пространства и времени, в социуме

— та единица, из которой он выстраивается. В разбираемой логике элементарность и

неделимость начала сохраняются при том, что оно образовано благодаря двум

элементам, которые находятся в состоянии необходимой связанности, необходимого

перехода друг в друга.

По этой логике устроен атомизм, составляющий характерную черту двух

направлений классической арабской философии — мутазилизма и суфизма. Понятие

атома (будь то атом времени, пространства или вещества) строится здесь следующим

образом. Атом — это то, что образовано благодаря наличию двух элементов,

необходимо связанных друг с другом. Ни в одном из этих двух элементов нет того

смыслового содержания, которое есть в едином атоме. Тело и душа как таковые —

это не человек; тело и душа больше, чем человек, тогда как человек — это

нечто простое, он не «включает в себя» тело и душу. Так же и здесь. Атом — это

нечто простое и неделимое, и наличие двух элементов, образующих, благодаря

переходу, трансляции одного в другой, этот атом, не противоречит его единству и

неделимости.

Например, атом времени образован благодаря тому, что имеются два

внетемпоральных события, которые следуют одно за другим. С точки зрения нашей

логики, это построение бессмысленно, потому что, если это — атом времени,

включающий в себя два события, значит, он уже в силу этого должен быть

делимым. В разбираемой («арабской») логике не менее очевидно, что атом времени

неделим, он остается атомом времени, а два события лишены свойства

темпоральности, потому что располагаются вне его.

В этой логике можно (что, собственно, и делали арабские мыслители)

получать большее измерение пространства из двух меньших, — но это невозможно в

логике Аристотеля, сформулировавшего континуалистскую теорию пространства,

которой мы придерживаемся до сих пор, считая ее интуитивно понятной и

единственно возможной, которую мы изучаем в школе и которая лежит в основании

привычной нам геометрии. Однако здесь, в разбираемой логике, если мы имеем два

безразмерных элемента, скажем, две точки, то, если они правильно

сконфигурированы (поскольку годятся не любые две точки, ведь они не просто

суммируются), т.е. сконфигурированы так, что являются противоположностями,

взаимно-переходящими друг в друга, то они образуют одномерное пространство, то

есть линию. Это то, что, с точки зрения логики Аристотеля (и нас с вами),

сделать в принципе невозможно: как ни «прикладывай» точки друг к другу, линия не

получится, сложение нулей дает ноль.

Во всех этих случаях речь идет не о логических ошибках и не о том,

что эти мыслители что-то «пропустили» или чего-то «недоглядели». Речь идет о

вполне осознанной, отрефлектированной теории, которая устроена именно по такой

логике.

Дискуссия

Сорокин А.И. (к. филос.н., доцент кафедры философии НовГУ):

Что Вы понимаете под рациональностью?

Смирнов: Я не дам четкого формального

определения того, что такое рациональность, по двум причинам. Во-первых, потому,

что такого определения не даст никто. Во-вторых, потому, что те процедуры

формирования осмысленности, о которых я говорю, «ответственны» не только за то,

что традиционно понимается как рациональное, но и выходит за эти пределы. Однако

я употребляю термин «рациональность» и говорю о ее основаниях в данном случае

потому, что этот механизм ответствен за логику во вполне строгом смысле этого

слова, за то, каким образом выстраивается логичное, правильное мышление. Ведь

под «рациональным» мы понимаем то, что связано с правильным смыслообразованием,

смыслоконструированием и смысловыводом.

Сорокин: Истоки рациональности могут

быть разными. Что Вы имеете в виду под «основаниями рациональности»?

Смирнов: Я имею в виду процедуры

выстраивания противоположения и объединения. Это не все, что должно описывать

рациональность, есть другие вещи, которые связаны, например, с соотношением

части и целого, но без этого понять, что такое «рациональность», нельзя. Это

«основания» потому, что дискурсивное, эксплицитное описание логики, соотношения

категорий или логичного умозаключения, или логичной теории (как в случае с

атомистической теорией) зависит от этой процедуры — процедуры противополагания и

объединения противоположного. Она лежит в основании такой экспликации. Вот

почему это — «основания рациональности». Это — основания в логическом, а не

генетическом смысле.

Сорокин: Вы видите основания

рациональности только в способах мыслительной деятельности, а не в самой жизни

за пределами мыслительной деятельности, в экономике, культуре и т. д.?

Смирнов: Если мы берем жизнь другой

культуры, ее экономику, ее материальную сферу, то есть, если мы не

ограничиваемся, так сказать, идеальным, а обращаем внимание и на материальные

стороны жизни, то к такому материальному приложимо все то, о чем я только что

говорил. Экономика дана нам не в чувственном ощущении товара, потока денег или

цифр, не в отпечатавшейся на сетчатке нашего глаза биржевой сводке, отраженной

на мониторе компьютера, — она дана нам в тексте. Материальная жизнь, как и

результаты теоретического мышления, дана нам в тексте, который мы

интерпретируем. В этих случаях наша интерпретирующая деятельность подчиняется

ровно тем же законам, в отношении нее стоят ровно те же вопросы, которые стоят в

отношении интерпретации текста в узком смысле этого слова.

Например, если я рассматриваю архитектуру исламского города, я

задумываюсь о том, что она выражает и, главное, как она передает мне свое

послание, как выстраивается та осмысленность, которую она выражает.

Ребенок, вырастающий в этой культуре, наверное, изначально приучен к тому, чтобы

мыслить определенным образом — приучен формами устройства дома, планировкой

улиц, которые он видит ежедневно. Чтобы проинтерпретировать исламскую

архитектуру и ответить на вопрос: «Как она связана с исламским мышлением?» —

необходимо сначала понять основание, на которое опираются не только логические,

теоретические конструкции, но и любые процессы образования осмысленных

конструкций, не обязательно теоретических.

Сорокин: Я немного занимаюсь

теоретической физикой. Схема, которую Вы нарисовали, совершенно соответствует

некоторым принципам современной теоретической физики, как раз исходящим из

современной западной философии. Это принцип инвариантности, инверсии, симметрии,

зеркального отражения. Если в теоретической физике эти принципы почти так же

представлены, то в чем же состоит особенность европейского стиля мышления и

арабского?

Смирнов: Вы не случайно сказали о

«принципе симметрии». Это в самом деле очень похоже — но не то же. Принцип

симметрии — не тот принцип, о котором я говорил. Зеркальная симметрия — это

«побочный» (и потому нежелательный) «продукт» того наглядного образа предмета,

отражающегося в зеркалах, который я использовал, чтобы пояснить интуицию,

лежащую в основании «арабского» способа противополагания. Дело ведь не в самом

по себе противоположении, не в самом по себе соответствии между

противоположностями, а в том, как оно устроено.

Если отношение симметрии, о котором Вы говорите, дает «на выходе»

нечто третье, что является абсолютно простым и что несет в себе смысловое

содержание, которого нет в двух противополагаемых и симметричных «элементах», то

рациональность квантовой физики будет такой же, как и рациональность исламской

культуры. Я не специалист в квантовой физике, но все же сомневаюсь, что это так.

Повторю: самой по себе симметрии еще не достаточно, чтобы

зафиксировать ту интуицию, о которой идет речь, есть еще взаимное отражение,

связанность двух противоположных, которые в результате дают простое единство,

имеющее смысловое наполнение, которого нет в этом симметричном, — только в этом

случае мы будем иметь законченный «механизм» смыслообразования.

Сорокин: В античной философии

противоположности тоже имеют место?

Смирнов: Да, но, если вы рассмотрите

снятие двух противоположностей, то оно устроено иначе: оно удерживает то

существенное, что есть в двух противоположностях. Оно их, образно говоря,

обнимает, заворачивает в общую бумагу, помещает в общее пространство, которое

более абстрактно, чем сами противоположности, — но благодаря этому оно их и

охватывает.

Если говорить о фундаментальной онтологии, то особенностью арабской

философии является то, что понятия существования и несуществования

рассматриваются в ней, в отличие от западной философии, как атрибуты вещи,

которые та может иметь или не иметь. Это положение в арабской философии очень

устойчиво, несмотря на прекрасное знакомство с Аристотелем и с тезисом о том,

что бытие — это категория, которая накладывается на все равным образом. Арабские

философы знали, что у Аристотеля есть такое положение, они могли воспроизводить

аристотелевскую философию и делали это, но их собственная философия была

устроена иначе.

Более того, вещь для них — это то, что первично в отношении

существования и несуществования. Этот тезис очень трудно представить в контексте

западной мысли, тогда как из рассмотренной логической схемы (см. Рис. 7) он

вытекает совершенно естественно: вещь — нечто простое, а существование и

несуществование — это два состояния, которые необходимо предполагают друг друга

и благодаря взаимному переходу создают вещь; однако в самой вещи нет ни

существования, ни несуществования.

Сорокин: Существует ли взаимовлияние

между восточной и западной философией?

Смирнов: Конечно. Часто

говорят, что, учитывая вышеизложенное, западная и арабская культуры должны

оказаться взаимонепроницаемыми. Это неверно. Ведь можно контактировать и влиять

друг на друга, не понимая друг друга. Адекватное понимание не является

обязательным условием взаимодействия как такового, оно является условием

хорошего взаимодействия. Если мы хотим, чтобы наше действие в отношении культуры

с другой логикой мышления имело тот отклик, который мы хотим вызвать, мы должны

действовать, ожидая, что другая культура будет нас воспринимать по своей логике.

Необходимо учитывать логику воспринимающего, это сейчас очень актуально, потому

что в современном мире для России, да и не только для нее, очень важно понимать

логику исламской культуры.

Сорокин: В одной статье Кагана из

Санкт-Петербурга говорится о том, что бытие и небытие действительно едины? Хотя

в традиции европейской философии существовало предпочтение то одного, то

другого. Может быть, западная философия ищет пути сближения с Востоком?

Смирнов: Представители

арабской философии были бы этому очень рады, но сомневаюсь, что это так. В этой

логике, например, нет парадокса небытия, который имеет чисто логическое

основание. Ведь если мы говорим о несуществующей вещи, то она тем самым уже

существует, благодаря тому, что мы о ней говорим, потому что существование

является тем максимально общим пространством, куда «помещается» все, о чем мы

говорим. Так в западной логике, в античной логике. Для арабского мышления этого

парадокса нет, и «несуществующая вещь» может оставаться «несуществующей»: для

того, чтобы о ней говорить, она должна быть представлена в нашем дискурсе — а

она и представлена благодаря тому, что «несуществующее» и «существующее» друг

другу взаимно соответствуют как противоположности и образуют единство как чистая

«вещь», тогда как сама эта вещь находится вне существования и несуществования.

Гореликов Л.А. (к.филос.н., доцент кафедры философии):

Я хотел перевести вопрос из абстрактной теории ближе к практике. В

христианской культуре доминирует категория любви. Можно ли в арабской культуре

выделить такую же наиболее фундаментальную категорию, отчетливо выражающую

специфику исламской культуры? Чем бы Вы могли объяснить какое-то особое

противостояние иудейской и арабской культур? В чем основы русской

рациональности, если они есть?

Смирнов: В исламской культуре

присутствует категория любви. Одно из нормативных определений ислама звучит так:

«Ислам — это религия любви». Любовь к ближнему здесь — не для красного словца,

она действительно составляет одно из центральных этических требований ислама. Но

любовь, конечно, не занимает того места, которое она занимает в христианстве, —

ведь в исламской доктрине нет идеи Искупления.

Мне трудно сказать, какая категория занимает в исламской культуре

такое же место, как «любовь» в христианской. Может быть, категория разумности и

рациональности, но не в теоретическом, а сугубо практическом смысле: я имею в

виду практицизм, то есть уверенность, что всякое действие должно преследовать

благую цель и приносить благой результат для человека. Весь ислам устроен так,

что бессмысленное действие расценивается как неправильное. Религиозный закон

(шариат) дается для того, чтобы люди не совершали напрасных действий, чтобы

всякое действие давало им выгоду или в этой жизни, или в той: если ты поступаешь

в соответствии с Законом, тебя ждет награда. Все правовые и этические

установления направлены на это. Но это не значит, что выгода обязательно

материальная, денежная, имеется в виду практическая выгода в целом для жизни,

потому что жизнь должна быть для человека устроена хорошо, без излишней роскоши,

но и без страданий, так как страдание в пространстве исламской мысли — вещь

сугубо отрицательная.

Второй вопрос. Между иудейской и исламской культурами нет, и

никогда не было сущностной несовместимости. Об этом свидетельствует вся более

чем тысячелетняя история их сосуществования.

Что касается современного вооруженного конфликта, то у него своя

история, свои корни и своя логика. Территория Палестины после разрушения Второго

храма была почти безлюдна. Англичане (Палестина была подмандатной территорией

Англии) приняли декларацию, которая разрешила еврейскую иммиграцию в Палестину.

За первую половину XX века демографическая ситуация там существенно изменилась в

результате еврейской иммиграции. Затем в 1948 году произошло то, что произошло.

Оба еще не возникшие государства злоумышляли друг против друга, однако Израиль

оказался быстрее и удачливее своих арабских соседей. Тот, кто проиграл в военном

отношении, кто изгнан со своих земель, имеет соответствующую психологию. Вместе

с тем психология обездоленности в палестинских лагерях поддерживается и

искусственно. Это очень многоплановый процесс — но это имеет очень далекое

отношение к доктринальным установкам культуры.

Исторически и доктринально ислам рассматривает себя не как новое

откровение, которое отменяет предыдущие или приносит истину, которой не было в

других религиях. Такой взгляд характерен для христианства и иудаизма. В

противоположность этому, ислам считает, что та истина, которую принес пророк

Мухаммед, неоднократно приносилась другими посланниками, начиная с Адама. Это —

то же самое откровение, им обладали и иудеи, и христиане. Разница в том, что

откровение, которое принес Мухаммед, не претерпит порчи, а те откровения ее

претерпели. Этой порчей и объясняются доктринальные расхождения христианства и

иудаизма, с одной стороны, и ислама, с другой. Поэтому иудеи и христиане

рассматриваются в исламе как люди, которые изначально держались той же веры, и в

этом смысле различия в истине нет. Иудеи и христиане просто сбились с пути;

вместе с тем у них есть Писание, хоть и испорченное, и у них есть вера в единого

Бога, хотя, с точки зрения ислама, непоследовательная.

Правовые последствия этих фундаментальных доктринальных установок

ислама заключаются в том, что иудеи и христиане в классическом исламском

обществе имели правовой статус, который именовался зимми — люди,

находящиеся под защитой исламского государства. Когда в состав исламского

государства включались земли, населенные иноверцами, те могли принять ислам и

стать подданными исламского государства со всеми правами и обязанностями. Второй

выбор для христиан и иудеев – статус зимми, человека под защитой

исламского государства, которому гарантируется возможность свободно отправлять

обряды своей религии, в том числе и те, которые не совместимы с исламским

законом (питье вина и употребление свинины). Этот правовой статус влек вместе с

тем ряд ограничений, например, не давал права служить в армии.

«Официального» антисемитизма или антихристианской политики в

исламском мире не было никогда. В крупных арабских городах были христианские

кварталы, сохранившиеся до сих пор. Пока еврейская община находилась в пределах

исламского государства, она существовала в благоприятных условиях. Свидетельство

тому — расцвет средневековой еврейской учености, в том числе и философии,

развивавшейся в арабских землях и на арабском языке — универсальном языке науки

того времени. А вот когда евреи через Испанию ушли в Европу, в их жизни

произошли очень существенные и всем известные перемены к худшему.

По поводу «особой русской рациональности» у меня есть, конечно,

интуитивные наблюдения, но я не решусь их высказывать. Очень многие занимались

их поисками, но, видимо, только жизнь ответит на этот вопрос.

Девяткин С.В. (к. филос. н., зав. каф. философской антропологии

НовГУ): Вы могли бы предложить модель или механизм

способа реализации противоположения и объединения в западной культуре?

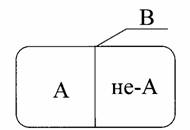

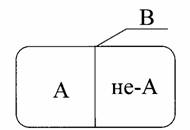

Смирнов: Если прибегнуть к

визуальному образу, то лучшей иллюстрацией будет некое общее пространство

(вместилище, «ящик»), разделенное пополам (Рис. 9):

Рис. 9

Общее пространство «В», обнимающее обе противоположности — это

единое. То, что «лежит» в двух половинках этого общего пространства — две

противоположности, «А» и «не‑А». Друг с другом они соотносятся дихотомически. На

этих отношениях построена логика Аристотеля. Она будет работать, только если у

нас есть некое общее понятие для «А» и «не-А» и если две противоположности

соотносятся друг с другом и с этим общим понятием так, как это подсказывает

Рис. 9: в таком случае мы можем говорить, что «“А” есть “А”», «“А” не есть “не-А”»,

«“В” есть либо “А”, либо “не-А”».

Сорокин: Есть еще гегелевская

диалектическая логика, которая также с аристотелевской не совпадает?

Смирнов: Соотношение аристотелевской

логики и гегелевской логики — это отдельная тема, которой я не буду касаться.

Для нас важно другое: я говорю о логике арабского мышления как особой и инаковой

в отношении западной (в качестве парадигматического примера последней я и брал

осмысление процедуры противоположения и объединения у Аристотеля) не просто

потому, что она не совпадает с аристотелевской. Простое несовпадение — нечто

негативное, и этого недостаточно, чтобы говорить об инаковости в том смысле, в

каком говорю о ней я. Кроме негативного утверждения, надо сделать и позитивное:

показать, что процедура противоположения и объединения устроена особым

образом и что, далее, эта инаковость является системной: что в разных областях

культуры смысловые структуры выстраиваются в соответствии именно с этой

процедурой. Только в таком случае можно говорить о логико-смысловой особенности

данной культуры и ее отличии от какой-то другой.

Является ли процедура противоположения и объединения,

предполагаемая гегелевской логикой, такой же, как проиллюстрированная на

Рис. 7‑8, или мы скорее согласимся, что ее интуицию отражает Рис. 9? Я думаю,

что правилен второй ответ. Ведь гегелевский синтез потому и синтез, что снимает

противоположение, удерживая, оставляя в себе существенное двух

противополагаемых. Но это существенное тезиса и антитезиса выражает именно их

существенное, — а здесь, на Рис. 7, этого нет. Например, атом времени не

выражает ничего существенного для двух внетемпоральных событий, синтеза в

гегелевском смысле здесь нет.

Слово «синтез», так же, как слова «противоположение» или

«объединение» — пустое и бессодержательное до тех пор, пока мы не указали

процедуру его осуществления. Все дело в том, как, по какой процедуре

осуществляется объединение противоположностей, или синтез противополагаемого. В

принципе ведь и применительно к культуре арабского теоретического мышления можно

говорить о синтезе, — но это слово останется пустым, пока мы не скажем, как

именно он достигается. Если вы указали, что он осуществляется по такой-то

процедуре и что взаимоотношение синтезируемого и синтезирующего является таким,

а не другим, — тогда вы сказали, какой именно синтез имеется в виду.

Слово «синтез» принадлежит уровню универсального, конкретные и

несовместимые процедуры его осуществления, на которые интуитивно намекают

Рис. 7 и Рис. 9, — уровню партикулярного. Содержательность целиком принадлежит

этому уровню, уровню партикулярности, поэтому универсальное не обладает

приоритетом в отношении партикулярного и в силу этого не может противоречить

ему. Вот почему я считаю, что предложенное мной понимание оснований

рациональности является шагом вперед в постановке проблемы универсального и

партикулярного в разных культурах.

Девяткин: То, что вы сказали об атоме

времени, можно прояснить следующим образом. Оставаясь в пределах европейской

логики, можно по-разному разделить события, и здесь, в Вашем примере, на четыре

рядоположенных события получится три кванта времени?

Смирнов: Два кванта времени, но эти

события внетемпоральные. Это те события, которые происходят «до» (логическое

«до») времени и благодаря происхождению которых время имеется. Два события,

которые имеются в виду и благодаря которым возникает атом (или, если хотите,

квант) времени — это уничтожение вещи и ее возникновение заново. Эти события

нельзя переставить местами или как-то перегруппировать, они однозначно

маркированы. Под вещью тут понимаются акциденции, и сама эта теория атомарного

времени была разработана с целью объяснить изменение вещей мира.

Это один тип событий — они, так сказать, создают время.

А есть события другого типа, о которых можно говорить как о

происходящих во времени. События, которые происходят во времени, —

это, например, движение тела. Понятие движения логически устроено так же, как

устроено понятие атома времени. «Движение» — это нечто простое, что мы

приписываем телу. Для того, чтобы сказать, что тело имеет движение или не имеет

его, мы должны иметь два атома времени, которые следуют друг за другом. Если

положение тела в два последовательные атома времени то же самое, то телу

предицируется покой, если оно не совпадает, — ему предицируется движение.

Из логики образования смысла «движение» (а эта логика та же, что

отображена на Рис. 7) прямо вытекает, что «движение», как и «покой», не

охватывает ни один из двух моментов времени. Именно поэтому нельзя предицировать

телу ни покой, ни движение ни в один из атомов времени. Движение или

покой выражают связанность, переход одного атома времени в другой — саму

связанность и сам переход, но не отражают какую-либо характеристику атома

времени как такового.

На основании этой логики была выдвинута красивая теория,

объясняющая, почему Земля не движется, а покоится. Ведь Земля тяжелая и должна

была бы падать, как падает камень, — но она не падает, а находится на одном и

том же месте. Помимо физического объяснения, авторы которого утверждали, что

Земля состоит наполовину из легкого, стремящегося вверх, наполовину из тяжелого,

стремящегося вниз, вещества, причем силы этих двух половин взаимно

уравновешиваются, или доктринального объяснения, утверждающего, что Бог поставил

и удерживает Землю в ее положении, было и логическое.

Согласно этому объяснению, Земля покоится потому, что под ней

подставка. Если мы возьмем два последовательные атома времени, то положение

Земли, находящейся на подставке, останется тем же самым, и мы можем приписать ей

покой. То же для любой следующей пары моментов времени.

Но почему покоится подставка? Если бы она должна была опираться на

другую подставку, мы получили бы дурную бесконечность (Земля на слонах, слоны на

черепахе…). Но в том-то и дело, что разбираемая логика позволяет построить

понятие тела-подставки, которому не могут предицироваться ни движение, ни

покой. Бог в каждый атом времени сотворяет новую подставку, уничтожая прежнюю и

ставя на ее место замену ей. Поэтому никакая подставка не живет два момента

времени, а значит, никакая подставка не является ни движущейся, ни покоящейся —

при том, что Земля, на ней стоящая, покоится. В рамках этой логики объяснение

безупречное.

Кузьмин А.А. (д.филос.н., профессор кафедры философии НовГУ):

Для иллюстрации своей концепции вы воспользовались метафорой зеркала,

которая сыграла большую роль в европейской культуре. В исламе, в арабской

культуре есть какие-то аналогии с этой метафорой?

Смирнов: Вы правы, есть вещи, общие

для многих культур. К их числу принадлежит метафора зеркала, световая символика

и многое другое. Недавно вышло специальное исследование на эту тему: книга

А.А.Игнатенко «Зеркало ислама». Книга очень интересная, в ней собраны

многообразные наблюдения и сделана попытка схватить «особое лицо» арабской

культуры, ее несводимость через метафору зеркала. Но в этом и существенная

слабость этого исследования: книга остается на уровне содержательности и ее

автор не делает попытки понять логику устройства этой, по его мнению,

особенности арабской культуры. Без этого все остроумные построения оказываются

маргинальными, поскольку схватывают в лучшем случае специфику арабской

культуры — специфику, по определению не отменяющую универсальных

закономерностей, которым обязана подчиняться арабская культура и которые

фундаментальнее любой специфики — а ведь именно на фундаментальность

схватываемых закономерностей претендует исследование.

Е.Чернышева (зав. метод. каб. кафедры философской антропологии,

преподаватель кафедры философии НовГУ): Как арабские

философы, учитывая данные особенности логики смысла и оснований рациональности

арабской культуры, воспроизводили логику Аристотеля, силлогизм и закон

исключенного третьего?

Смирнов: Вы правы: арабские мыслители

и философы перевели и прокомментировали аристотелевский корпус, в том числе и

логические произведения Аристотеля. Аристотелевская логика считалась необходимым

орудием познания, и ее эффективность не ставилась под сомнение.

Это так, но эти тезисы ограничены двумя существенными оговорками.

Во-первых, триумф аристотелевской логики вряд ли выходит за пределы школы

фальсафа (арабского перипатетизма), и даже не всей этой школы в полном

объеме, а лишь постольку, поскольку она ставила своей целью воспроизведение

античной мудрости. Арабские мыслители вполне адекватно воспроизводили

аристотелевскую логику — но это не значит, что она служила работающим

органоном познания, структурирования понятий, построения систем категорий и т.д.

Поэтому, во-вторых, признание аристотелевской логики было во многом

теоретическим, а предпринимавшиеся попытки выстроить на ее основе процесс

познания в разных областях культуры не привели к успеху.

Там, где арабская теоретическая мысль стремилась не воспроизвести

чужие построения, а развить собственные теории в соответствии с собственными

потребностями, — там она следовала другим путем, нежели предначертанный

Аристотелем. Собственно, все, что я говорил сегодня, было призвано

продемонстрировать это. В связи с Вашим вопросом я приведу лишь один

дополнительный пример.

Понимание противоположностей как дихотомических (как это

проиллюстрировано на Рис. 9) предполагает использование частицы абсолютного

отрицания. В русском языке это частица «не-». В арабском языке также имеется

частица (это частица ла-) со сходным значением абсолютного отрицания: она

выражает полное отсутствие вещи. Так вот, излагая аристотелевскую логику,

арабские мыслители, как правило, пользуются этой частицей при построении

противоположностей и всех дальнейших логических операциях, в т.ч. при построении

силлогизмов. Здесь, в пределах аристотелевской логики, эта частица адекватно

отражает то, что требуется: дихотомическое деление общего понятия, включающего в

себя нижестоящие противоположности.

Однако картина меняется, как только мы перемещаемся в пространство

собственной, а не заимствованной и воспроизведенной, мысли. Здесь

противоположности выражаются разнокоренными словами, каждое из которых имеет,

как выражаются лингвисты, позитивные коннотации, поскольку не содержит

морфологически выраженного отрицания. Конечно, это — чисто языковый, а не

понятийный момент, но он весьма характерен — особенно если принять во внимание

все то, что говорилось о характере противоположения.

Вот только один пример. Несуществование в этой логике — нечто

противоположное существованию, но противоположное ему не как его

абсолютное-отсутствие. В этой логике нет парадокса небытия: несуществующее

является вещью, указать на «несуществующую вещь» не значит совершить

парадоксальную операцию.

Что касается закона исключенного третьего, то в пространстве

арабского теоретического мышления, опирающегося на те логико-смысловые

закономерности, о которых я говорил, этот закон претерпевает существенную

метаморфозу. Ее суть очень легко понять, если удерживать перед глазами

одновременно Рис. 9 и Рис. 7. В первом случае равно очевидно, что «любое В есть

либо А, либо не-А» и что «никакое В не есть А и не-А одновременно». Во втором

случае безусловно верно второе, но совершенно неверно первое. Более подробно и с

конкретными примерами этот вопрос разобран в моей статье «Соизмеримы

ли основания рациональности в разных философских традициях?» (Вопросы

философии, 1999, № 3, с.168-188).